荷蘭如今不管多大暴雨和風暴潮,境內水位都能控制到宛如平鏡,各類水體水質罕有黒臭現象,這歸因于荷蘭有著千年治水管理經驗與工程技術:無論是它控制水量的水利技術,還是它控制水質的污水處理技術都堪稱世界一絕,已成為當今世界普遍效仿和學習的典范。與眾不同的水管理體制以及流域治水、管水模式成就了荷蘭鼎立于世界的成功治水經驗和技術。

荷蘭位于歐洲西北部,東臨德國、南接比利時,西北面瀕臨北海。荷蘭南北長約300 km,東西寬約200 km,國土總面積為41 526 km2,稍大于比利時,為德國面積的1/9。荷蘭境內80%以上的國土面積為河網縱橫的地形、地貌,因此,常常被譽為“水國”;西歐的三大河流——萊茵河、馬斯河、斯海爾德河均從荷蘭境內入海。荷蘭l/4土地海拔不到1 m,西部和北部大部分地區為低于海平面的低洼之地,約占其國土面積的1/4(全國60%人口居住在這些地區),著名的阿姆斯特丹史基浦(Schiphol)國際機場即位于海平表面以下3.35 m;荷蘭最低洼之處位于鹿特丹附近,低于海平面6.7 m;荷蘭“屋脊”(瓦爾斯堡山)位于荷蘭、德國、比利時三國交界之處,但海拔僅為321 m。因此,荷蘭俗稱國名即“低洼之地”(Holland)的意思。可見,如果沒有沙丘和堤壩阻擋,荷蘭多半土地將會被海水淹沒。目前,荷蘭沿海有超過1 800 km長的海壩和岸堤,而海岸線總長為1 075 km。13世紀以來,荷蘭共圍墾出超過7 100km2的土地,相當于荷蘭陸地面積的1/5,即,如今荷蘭國土面積有18%是靠人工填海造出來的。

荷蘭國土、地形及主要水利構筑物

水系密布的荷蘭

地形低洼,河湖交錯、海岸線長,再加上較為豐沛的降雨量(年均760 mm),荷蘭這些特殊的地形地貌與氣候條件使其在歷史上便經常處于被水圍困的境地。為此,筑堤攔海和風車排澇在1 000多年的荷蘭治水歷史中成為整個國家的重要活動。簡言之,荷蘭歷史就是一部與水抗爭、與水共存、與水為樂的治水史。在與水的長期斗爭與和平共處中,荷蘭人積累了豐富的治水、管水經驗;無論是早年筑堤、排水的排澇歷史模式,還是當今與水為鄰、與水為伴的生態治水方式都給世人留下了寶貴經驗和技術積淀。荷蘭上千年的治水經驗與技術早已成為全球注目的楷模,無論是單一水量控制的水利技術,還是生態治水下的水質控制(處理)技術都是各國爭相學習和應用的典范。

1 圍墾排澇歷史

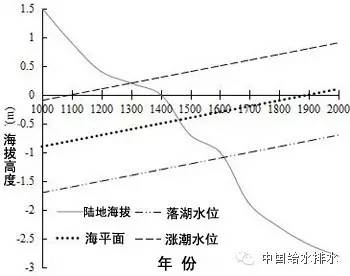

早在公元1 000年左右,荷蘭西部便開始了圍海造田活動。當時,陸地地面還高于河水水面約1.5 m,雨水完全可以依靠重力排放入河進海。但隨后因泥炭層沉降和排水系統惡化,再加上在15世紀圍海耕地又逐漸荒廢,導致從16世紀開始排水需借力提升,這就成就了原始動力——風車盛行一時,從此打下了荷蘭重力排水的良好基礎。

公元1000年以來荷蘭西部區域陸地下沉與海平面上升情況

幾個世紀以來,荷蘭排水重點一直在于排除多余而可能導致洪澇的降雨,以滿足其農業生產。排水過程主要是通過各類溝、渠收集徑流,先使其積蓄到圍墾區內低洼的湖泊之中,然后靠風車/水泵再將湖中蓄水排到圍墾區堤壩外的北海之中。

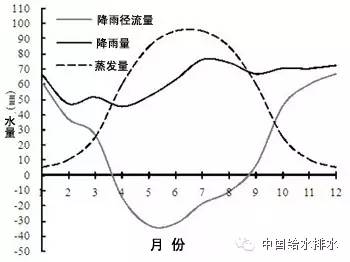

荷蘭屬溫帶海洋性氣候,全年平均降水量與蒸發量分別為760 mm和550 mm,荷蘭降雨量年內分布較為均勻,而蒸發量則集中于4至9月期間。降水量與蒸發量之差即降雨形成的徑流量,即徑流深,亦即理論排水量。荷蘭排水旺季往往是處于每年9月和來年3月的秋、冬季時間,這就使得冬季湖水水位通常要控制在夏季水位線以下30 cm,以應對多余的降水量。

荷蘭年平均、蒸發量以及徑流深

2 新排澇理念

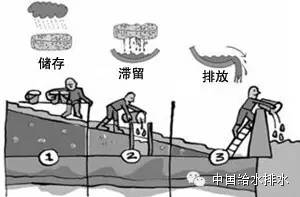

從本世紀起,荷蘭已從傳統單純排澇、防洪模式轉變為滯留、儲存、排放三步排水方式,而且城市排水方式與圍墾區完全一致,互為連通,形成一個整體水系,以充分利用非硬化城市區域的儲水空間與環境自凈容量。

2.1 圍墾區排澇理念轉變

第二次世界大戰之后,荷蘭因農業生產規模擴大而需要更大排水量,以維持較低的湖泊水位。然而,太低的湖泊水位會使地下水位下降,可能導致地勢較高的地方出現旱情。與此同時,氣候變化使得春、秋、冬三季降雨量增大,而作物生長期的夏季降雨量卻沒有太大變化,而且發生極端暴雨事件的概率也逐年增高。為此,從2001年2月起,荷蘭中央政府、省政府、行政區以及水務局廣泛協商后達成一致,同意轉換排水理念,從以往單一排水模式轉變為滯留、儲存、排放三步排水方式:1)第一步,把過多的雨水滯留在土壤中;2)第二步,將多余雨水儲存在田間或者田間排水系統之中;3)第三步,將剩下雨水排除圍墾區。

在雨水滯留階段,土壤好比是一塊海綿,在雨水吸收量飽和之后,土壤中的多余的水可就近被儲存至附近池塘或小湖中,而超過當地雨水儲存量之多余降水則引入圍墾區最低洼湖泊中,最后靠水泵排入外海。實施三步排水法后,取得了一石多鳥的效果:1)因大多雨水被儲存而導致排水規模大幅減小,使得排水耗能明顯降低;2)排水量減少也使得地下水位控制變得容易,可有效緩解高地勢地區出現的旱情;3)雨水可被更高效利用;4)徑流峰值被大幅削減,排水系統壓力隨之減小;5)隨徑流從土地中沖刷出的氮、磷等營養物流失減小,有效控制了水體富營養化現象

2.2 城市排水模式

荷蘭城市與圍墾區幾乎沒有嚴格的界限,城市/城鎮星羅棋布地分布在各圍墾區內,荷蘭境內的大小湖泊通過河流(包括運河)、小溪、人工溝渠與城市水系(主要為運河或水渠)完全相通。因此,荷蘭城市/城鎮排水目前也同樣采取了滯留、儲存、排除三步排水方式,基本上已廢除了盡快把雨水引導至雨水管網并將其排除的傳統方式。

排水模式的轉變意味著排水設施不會再像以前那樣全都埋入地下,而是將水體和水流請到了地表。新建居民區內通常設置開放的排水溝、渠,并使這些人工溝、渠與居民區中央水塘相連接,形成可以循環流動的城市水系。降雨時,雨水從屋面、路面首先排入排水溝渠,入水塘后再溢流至城市水系。不僅如此,周邊水體堤岸在設計時也留有一定空間,使雨季居民區水系具有一定的儲水能力,從而減少路面、綠地積水的排水壓力。

荷蘭城市/城鎮水系與郊外、圍墾區、農業區有機連為一體。連通的市內外水系可大大拓展城市原有水系范圍,亦可增強城市雨洪調節能力,而且也能補充城市水系的自凈能力。正常情況下,城市與郊外水系靠水閘阻斷,并不連通。當暴雨來臨時,水閘開啟,使城市水系多余水量引流至郊外水系。當旱季出現時,城市水系水量匱乏,則需要從郊外水系補水。補水與排水方式不同,從郊外水系補給城市水系的水往往需要經過人工濕地或其它處理方式,以去除水中沉淀物和可能導致水體富營養化的氮、磷物質。

水系環繞的城市

3 圍海造田到生態治水案例

荷蘭控制水量的水利工程技術與經驗聞名于世,其中,最具代表性的就是建設于上世紀20~30年代的北部圍海、防洪、造田項目——須得海工程。因須得海工程在生態方面的敗筆,使得上世紀70~90年代在建設西南部的三角洲計劃中改用考慮生態影響的活動閘門方案,使之成為世界生態防洪、治水的典范。更有甚之,荷蘭目前又開始了“還地于河”的更加生態的治水計劃。

3.1 須德海工程

“上帝創造了人類,而荷蘭人造就了荷蘭”,這是一句著名的荷蘭諺語。荷蘭因地勢低洼而在歷史上存在大大小小許多圍海/河造田工程,因此而獲得了近1/5的荷蘭目前土地面積。其中,聞名世界的大型圍海造田項目有須德海工程(Zuiderzee Works)和三角洲計劃(Delta Works)。

荷蘭西北部的須德海(荷蘭語意為“南海”)原本是與北海連通的海灣,面積達3 388 km2。早在16世紀荷蘭就曾有人提出依靠其北面的島嶼將須德海與北海用一條大壩隔開,以預防水患和圍墾土地。但限于當時的技術條件限制,這個計劃一直未能實施。1916年源于一次巨大風暴潮,使須德海灣內多處堤壩坍塌,給荷蘭造成了巨大的經濟損失。因此,1918年荷蘭議會通過了須德海筑堤圍墾方案:1)保護原有土地;2)圍墾新的土地;3)獲得更多淡水。須德海工程于1920年開工,到1927年時開始建造位于須德海與北海之間30 km長的阿夫魯戴克大堤(Afsluitdijk),并最后于1932年5月28日合龍完工。從那時起,須德海通過不斷排除海水并吸納淡水,逐漸由咸變淡,最終成為荷蘭第一大淡水湖——艾瑟爾湖(IJsselmeer)。因此也產生了4大塊“圍海新生地”,向大海爭來1 650 km2的新土地。由于大堤的保護,須德海海灣地區從此脫離了海潮困擾,成為經濟繁榮的發達地區。

須德海工程

值得一提的是,阿夫魯戴克大堤與中國的長城并駕齊名,因為美國宇航員阿姆斯特朗曾說過,在外太空他看到了地球上這兩座偉大的人工建筑。然而,因阿夫魯戴克大堤的硬性阻斷,使艾瑟爾湖(原須德海)與北海完全被隔離開來,從此沒有了水量交換,導致當地生態環境逐漸改變,鳥類和魚類數量銳減,水體環境趨于惡化。雪上加霜的是,艾瑟爾湖周邊地區不斷向湖內排放污染物,致使艾瑟爾湖在上世紀60~70年代發生了嚴重的富營養化現象,湖水總磷濃度一度曾高達0.3 mg/L。雖然荷蘭環保部門之后采取了一系列有效治理措施,使湖水水質在上世紀90年代基本得以恢復,但經此劫難后荷蘭人充分意識到單純圍海墾田并不是一條可持續之路。

3.2 三角洲計劃

有了須德海工程的經驗教訓,20世紀70年代在圍合荷蘭西南部海灣、實施三角洲計劃時就不得不更換技術思路,不再單純以筑死堤方式圍海、防洪,而是選擇抗澇防洪與生態保護相結合的活動式巨型鋼門水閘。荷蘭議會原本于1958年通過三角洲法案,計劃在菲爾什水道(the Veerse Gate)、布勞沃斯水道(the Brouwershavense Gate)、哈靈水道(the Haringvliet Gate)和東斯海爾德水道(the Eastern Scheldt Gate)四條水道上修建一系列封閉式防洪水閘。至1972年,前三條水道防洪水閘均已竣工,但受艾瑟爾湖污染事件反省,再加上日益高漲的民間生態環保呼聲,東斯海爾德河口封閉水閘方案就不得完全改變,最終采用了不影響自然潮汐的擋潮活動閘門,以保護東斯海爾德地區唯一的天然動物棲息區以及貝殼類水生生物(靠潮汐遷移生存)。在沒有風暴潮時閘門完全開啟,以保證海水潮汐可以正常流動,從而保護水道內外生態環境。當風暴潮來臨時,則將鋼制閘門下沉,將撒野的大海拒之門外,避免水患再次發生(1953年2月1日一次毀滅性風暴潮突襲,導致西南部大片土地被淹,數百人喪生)。繼東斯海爾德水道活動閘門之后,1987年—1997年間荷蘭又在近歐洲門戶(the Europort)的新水道(the Niew Gate,360 m寬)上安裝兩扇巨型鉸鏈閘門(長210 m、重15 000 t),以生態方式保護鹿特丹及其附近地區近百萬人的生命財產安全。

三角洲工程

步入新的世紀,荷蘭人并沒有停止他們生態治水方面的腳步,又開始規劃、建設針對萊茵河、馬斯河、瓦爾河以及艾瑟爾河的河流空間工程(Room for the River)。這些治水工程理念更進一步,從以前圍海造田模式又更新為今天的“還地于河”方式,即,治水開始側重于防災、減害而不是索取土地,甚至已開始還地于河的行動。河流空間工程主要內容包括:后挪河堤、清除河道附近建筑、建設綠色河灘等一系列恢復河流原有生態之措施;工程計劃于2016年內完工。

從須德海工程到三角洲計劃,再到河流空間工程的演變,可以看出,荷蘭人的治水理念已開始從傳統的抗爭、索取,逐漸回歸到順應自然的生態保護模式,將之前圍河獲得的土地主動歸還于自然。

4 生態治水下的水質控制

在水污染防治方面,荷蘭總是能自覺走在歐盟成員國的前列,以至于他們對污水處理技術的研發和應用至今領先世界,開發了氧化溝(Passveer Ditch)、UASB、EGSB、BCFS工藝,以及BABE工藝、短程硝化SHARON工藝、完全自養脫氮ANAMMOX/CANON工藝、好氧顆粒污泥NEREDA工藝等。2008年,荷蘭根據預測的國際發展趨勢率先提出了著眼于2030年的污水處理新目標——NEWs概念,今后把污水處理廠看作是“能源”、“營養物”、“再生水”三廠合一模式,將污水處理提升至不僅僅是單純控制水污染的高度,而且也為未來污水處理技術規劃出可持續發展的宏偉藍圖。

在工業廢水、廢物控制方面,1988年荷蘭經濟部和環境部還大力支持名為“污染預防”的項目,由荷蘭技術評價組織逐一研究當時荷蘭公司所采用的防治廢物產生和排放的技術,以便制定相關技術和評價方法來防止廢物產生和排放,并在10個公司進行預防污染實踐,取得了良好的效果。為了鼓勵更多企業采用清潔生產技術,企業可以申請荷蘭政府對防污設備的補貼,金額為新設備費用的15%~40%。在控制農業徑流污染方面,荷蘭人也不含糊,利用他們在現代農業上領先世界的培育技術,可以做的植物、作物、花卉種植/培養全過程水分、肥料/農藥投加與吸收的精準控制,以防未被吸收的化肥、農藥殘留進入水體。更有甚之,為減緩磷的農業流失速度,荷蘭政府早已制定了農業生產配額,且每年生產的作物(糧食、蔬菜、花卉等)從土地中帶出多少磷,來年就只能補充(施肥)同等量的磷,絕不容許任何浪費。

嚴格的法律與上述實際行動,讓荷蘭已完全實現了生態治水模式下的水質保證目標,且水質控制指標比歐盟規定更加嚴格。

阿姆斯特丹運河

5 水管理體制與民眾教育

荷蘭國家雖小,但其治水、管水經歷及經驗、技術、效果堪稱世界之最,無論是控制水量的水利建設,還是控制水質的生態恢復雙雙領先世界。這一切與荷蘭延續了近千年、別具一格的水管理體制緊密相關。再加上一系列嚴格的環境保護法律,尤其是2009年最新頒布的新《水法》,使專職管水部門——水務局從來自上(法律)、下(民眾)兩方面的壓力下盡心盡責為國家、為百姓管水并管好水。此外,民眾從小便開始的有關水的教育亦提高了人民對水的關心與愛護,使水滲入民心,形成人人參與管水的氛圍。

5.1荷蘭獨特民選管水機構——水務局

荷蘭政府管理機構分三個層次:中央、省以及行政區。然而,各級政府并不負責地表水水量與水質的管理。荷蘭存在一個特殊的專門管理地表水水量與水質的機構——水務局(Water Boards),它們獨立于政府部門之外,是一個典型的非政府組織(NGOs)。水務局實行的是水流域管理制度,專職負責管轄區內水務管理,原始功能是防止土地遭受洪水侵襲。目前,水務局的功能已從單一的水量管理過渡到對水量、水質的雙控管理,業務范圍涉及灌溉、引流、排水、水凈化以及運河與河流維護。

水務局是荷蘭最初的民主形式,其歷史可以追溯到中世紀,早于荷蘭的皇室。為防洪、排澇,早在12世紀荷蘭村鎮便自發組織起相對松散的排澇互助組,目標單一,就是排除當地多余降水,以免農田被淹;實施形式基本上是有錢的出錢、有力的出力,以維持日常維護運作。至13世紀,民主選舉產生的水務局開始在荷蘭出現,從此一種公眾參與的水管理組織正式形成。到19世紀中葉,民選水務局已經發展到了3 500多個。小雖精致,但缺乏彼此間溝通與協調,難以實現整體向外海排水的目標,所以,水務局逐漸開始整合,化零為整;到1950年,水務局被合并至2 500個,在2003年合并到48個,直至目前的23個。

水務局董事會成員由各水域管轄區利益相關者(Skateholders)選舉產生,包括企業、地主、居民等;從中再選舉產生水務局局長,即在荷蘭被稱為的“堤壩水督(Dijkgraaf)”,最后由中央政府予以任命、承認。水務局為非政府、非盈利專門管水機構,所需費用來源基本上是取之于民、用之于民;水務局經費收入來自于對企業、地主和個人所征收的兩項稅/費收,即,水務費和污染稅,能涵蓋水務局各項工作總費用的95%,剩余5%的費用由中央和地方財政予以補貼;2000年荷蘭水務局年財政預算為26億歐元,其中,73%用作運行管理費用(60%用于包括污水處理在內的水質管理),27%用于投資(興建基礎設施)。

需要說明的是,荷蘭水務局并不負責自來水供應、地下水管理與下水道修建與維護。自來水因為是盈利行業,所以,由自來水公司按市場經濟原則運作。地下水管理與下水道修建與維護則分別由省政府和行政區負責。然而,地下水與地表水在客觀上存在著一種必然聯系,兩者共同形成所謂的水系統。所以,水務局在其綜合管理事務中,還應負責協調水管理、環境管理、城市規劃與自然保護之間的關系,廣泛地同省、行政區政府、自來水公司、地主及自然與環境保護組織共同合作,致力于可持續的水管理。

夢幻羊角村

5.2 新《水法》內涵

2009年荷蘭頒布了新《水法》,旨在應對由氣候變化帶來的海平面上升、降雨量變化等防洪事務以及水質、水量等其它綜合水管理事項。在新《水法》頒布以前,荷蘭已經存在多項涉水法案,如:《水管理法》、《地表水污染法》、《海水污染法》、《地下水法》和《防洪法》等等。然而,之前的這些涉水法案覆蓋面相互交叉,對部門的職責規定不明確,對執法和管理造成了一定的阻礙。盡管為綜合協調這些法規荷蘭于1995年出臺了綜合性《環境管理法》,但是隨著2000年《歐盟水框架指令》提出的新的水管理措施實施(歐盟水管理基礎),荷蘭在2009年又出臺了新的綜合性《水法》。

首先,新《水法》強調水資源的統籌管理,既考慮水資源的利用,也考慮了水的自然流動。《水法》注重各部門協調配合,明確了水務局與交通部、農業部、規劃部以及各級政府的責任與邊界,增強了各個部門之間的協調合作能力。例如,交通部、公共工程部與水管理部負責制定國家防洪政策、水管理戰略,并對省政府進行監督以及指導行政區和水務局的工作;住建部、空間規劃部和環境部負責管理水質;農業部、自然管理部以及漁業部負責管理農業灌溉和漁業生產;省政府負責對水務局進行監管,并對空間、環境和水資源進行綜合規劃;行政區主要負責區級土地利用及污水和雨水排放與收集;水務局則負責對水域管轄區內地表水資源(水量與水質)進行統一管理。

其次,新《水法》對水許可證制度進行了整合,規定企業或個人進行與水相關的活動時,必須申請水許可證。將原來6項水許可證整合為一個綜合水許可證,涵蓋了大部分涉水活動。目前,不同的涉水活動只需要一個許可證即可,避免了各部門重復管理和累贅審批。所有與水相關的許可證均可在同一辦公地點申請辦理,為水資源綜合管理提供了極大的便利。

同時,新《水法》亦對防洪標準進行了量化規定。例如,為確保圍墾區在遭遇風暴潮時的安全,新《水法》規定圍墾堤壩一律采用4 000年一遇以上的防洪標準。荷蘭將具體構筑物的防洪標準寫入水法,直接體現了荷蘭對法案的可操控性追求。

最后,新《水法》還制定了污染者付費原則和地下水有償使用原則,并且強調違法入刑。企業與個人在使用水資源或排放污染物時,將依據其對環境影響大小征收污染稅。同時,在使用地下水時,使用者也會被要求支付一部分資源使用費用。當企業或個人違規使用水資源或污染環境時,新《水法》規定追究其刑事責任。

總之,新《水法》運用法律和經濟雙重手段有效地控制了水資源的使用和環境污染。

荷蘭的田園風光

5.3 基礎水教育

荷蘭擁有全球最先進的治水方法和最完善的管水體制,這與荷蘭基礎教育中有關治水知識的普及是分不開的。從小學、初中、直至高中,每個階段都有相應的水教育課程及相應的實踐活動。每個荷蘭人自小便對本國水資源和水環境有著基本的了解,這也為荷蘭實行民選水務局制度奠定了基礎。

(1)小學階段:到堤壩上與灘涂中實習

在小學階段,每個小學都被要求進行主題為“水與生命”或“防洪規劃”的實踐活動。通常,老師會帶領學生到防洪堤壩上了解堤壩的基本情況,比如,堤壩的長、寬、高和建造歷史等等。并且,還要求學生在灘涂地里進行“泥土實習”;學生們可以采集土壤、研究土壤成分、發掘古人類留下的遺跡,還可以觀察地下水水位等等。帶有趣味性的實踐活動可以給孩子們對水及防洪留下最基本的印象。

(2)初中階段:了解水足跡

初中階段的涉水課程涵蓋許多主題,包括了解荷蘭特殊地理、地形以及氣候變化所引起的海平面上升等現象。最為重要的是還會開設一門研究和統計水足跡(Water Footprint)的課程,使學生學會了解各行各業對水量的需求,并分析水資源在全國乃至全球的流動情況。

老師還會與學生進行討論,通過具體實例來了解水資源的流動性。然后,讓學生自己計算水的流動過程,并在家長的幫助下得出數據。在這一過程中,學生們會對不同行業之間的水資源流動情況進行分析、討論。通過這種方式,老師讓同學們了解本國和全世界的水資源情況,并建立節約用水的意識。

(3)高中階段:學習水與社會

在高中階段,學生關于水的學習往往與社會科學相聯系,主要講述荷蘭文學、藝術以及傳統文化與水的關系。與此同時,學生也要學習人口遷移、城市化、日常生活與水利工程和水管理之間的關系,了解一些涉水法案,包括了解水務局等水管理機構職能等等。

通過上述三個階段由淺入深、由表及里的水教育,讓每一個荷蘭人在邁向社會之前就具備一定的水知識。

花團錦簇的住區

6 結語

縱觀荷蘭千年成功治水經驗,不難看出,首先源于它有著一個與世界其它國家與眾不同的水管理體制(水務局):一切從需要出發,利益相關者自發、民主協商解決實際水問題。其次,水的治理與管理以流域區劃為對象,而非孤立的城市/城鎮各自為政模式;這樣可充分利用非硬化城市區域(郊外、廣大農業區域)的土壤、河流、湖泊對水的滯留和儲存作用以及環境的自凈容量。最后,嚴格的涉水法律以及對民眾良好的水教育保證了荷蘭管水、治水行動有序、有的進行。

來源:中國給水排水

上一條

上一條