北川新縣城——2008年“5.12”汶川地震災(zāi)后唯一一個(gè)異地新建的縣城,規(guī)劃占地面積7平方公里,原址為西部典型的山前河壩地區(qū),現(xiàn)狀建成區(qū)面積5平方公里。新縣城重建歷時(shí)近3年,于2011年形成城鎮(zhèn)基本功能,早于海綿城市理念的提出,建設(shè)過(guò)程中充分借鑒歐美國(guó)家的研究成果和建設(shè)經(jīng)驗(yàn),將低影響開(kāi)發(fā)、可持續(xù)排水系統(tǒng)、綠色基礎(chǔ)設(shè)施等生態(tài)城市理念融入城市建設(shè)的各方面,在嚴(yán)格的管理制度保障之下,取得了海綿城市建設(shè)效果。

1 建設(shè)實(shí)踐

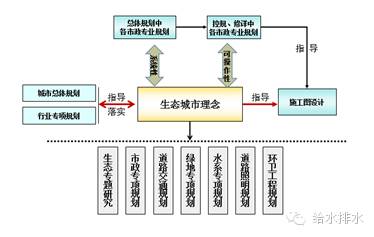

系統(tǒng)性規(guī)劃

海綿城市的本質(zhì)是改變傳統(tǒng)城市建設(shè)理念,實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化建設(shè)與資源環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。作為海綿城市建設(shè)的先驅(qū),北川新縣城在建設(shè)之初,確定將生態(tài)理念融入生態(tài)環(huán)境、市政工程、綠地景觀、水系工程、道路交通等方面,提出針對(duì)性的系統(tǒng)規(guī)劃,并與城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃相協(xié)調(diào),保證了城市建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性與可實(shí)施性。

新縣城建設(shè)的總體目標(biāo)

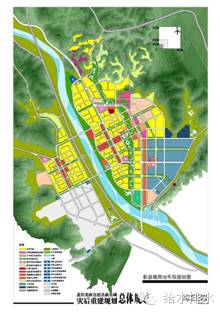

新縣城建設(shè)以“安全、宜居、特色、繁榮、文明、和諧”為綱領(lǐng),提倡綠色生態(tài)文明,以不影響大氣、水、自然環(huán)境為準(zhǔn)則,以生態(tài)、低碳、低影響開(kāi)發(fā)、低運(yùn)營(yíng)成本為目標(biāo),創(chuàng)新人居環(huán)境模式和規(guī)劃理念,因地制宜的利用當(dāng)?shù)刈匀粭l件,塑造優(yōu)美的山、水、林、城于一體的城市環(huán)境,與“海綿城市”提出的建設(shè)目標(biāo)高度契合。

北川新縣城總體規(guī)劃圖

生態(tài)專項(xiàng)規(guī)劃

海綿城市遵循的是人與自然和諧共處,規(guī)劃通過(guò)整合自然資源,保留生態(tài)斑塊,保護(hù)自然生態(tài)系統(tǒng),強(qiáng)化水源涵養(yǎng)。

生態(tài)環(huán)境分析圖

市政專項(xiàng)規(guī)劃

規(guī)劃提出“綠色市政”的理念,以高效、生態(tài)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,以資源與能源的循環(huán)再生模式實(shí)現(xiàn)城市低碳運(yùn)行;將雨水的滲透、滯留、集蓄、凈化、循環(huán)使用等綠色基礎(chǔ)設(shè)施與灰色基礎(chǔ)設(shè)施密切結(jié)合,將城市節(jié)水、供水安全融入給水工程;推進(jìn)整體系統(tǒng)數(shù)字化管理,實(shí)現(xiàn)供水、排水從源頭到末端的全方位監(jiān)控系統(tǒng)。

雨水工程規(guī)劃節(jié)點(diǎn)示意圖

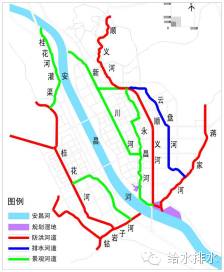

水系專項(xiàng)規(guī)劃

城市水系是統(tǒng)籌內(nèi)澇防治、徑流污染控制、雨水資源化利用和水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)的重要載體。

水系功能定位圖

云盤河進(jìn)出水水質(zhì)實(shí)景對(duì)比圖

永昌河進(jìn)出水水質(zhì)實(shí)景對(duì)比圖

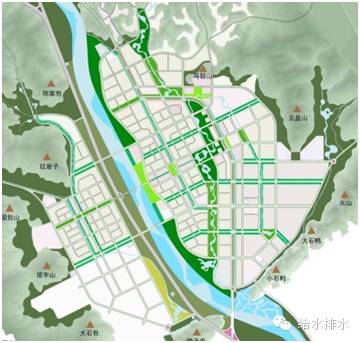

綠地系統(tǒng)規(guī)劃

綠地系統(tǒng)規(guī)劃圖

道路交通專項(xiàng)規(guī)劃

場(chǎng)地豎向系統(tǒng)圖

精細(xì)化設(shè)計(jì)與施工

新縣城海綿措施滲透到城市建設(shè)的諸多環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié),效果體現(xiàn)在細(xì)微之處,設(shè)計(jì)、施工應(yīng)順應(yīng)自然,節(jié)省投資,同時(shí)要考慮后續(xù)的運(yùn)營(yíng)便捷和成本低廉,從而達(dá)到保護(hù)生態(tài)、建設(shè)宜居環(huán)境目標(biāo)。

氣候地域性

海綿城市核心是“滲、滯、蓄、凈、用、排”,不同地域,受氣候影響,側(cè)重點(diǎn)不盡相同。北川多年平均降雨量1400毫米,且蜀地素有“巴山夜雨漲秋池”的氣候,海綿設(shè)施主要目標(biāo)是凈、滯、滲,設(shè)計(jì)時(shí)其停留時(shí)間按24小時(shí)以內(nèi)考慮。

土壤差異性

土壤資源與海綿設(shè)施的滲透性密切相關(guān),設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮。一般地區(qū)道路下凹式綠地與機(jī)動(dòng)車道間采取防水措施并埋設(shè)透水管。新縣城所在位置為河道沖擊的平壩區(qū),土壤質(zhì)地以礫石土為主,壤土為輔,透水性強(qiáng),雨水下滲后不會(huì)對(duì)道路基礎(chǔ)產(chǎn)生破壞性浸泡,下凹式綠地未建設(shè)防水層。經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐檢驗(yàn),道路基礎(chǔ)無(wú)下陷或其他不良影響。

新川路下凹式綠地實(shí)景圖

參數(shù)可靠性

考慮地震后水土易流失,山洪水沖刷能力增強(qiáng),安昌河、順義河等防洪河道的設(shè)計(jì)未直接采用當(dāng)?shù)亟?jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)河道流量進(jìn)行軟件模擬,并分析同一斷面不同位置的流速,確定流速大于1.3米/秒的沖刷帶采用硬質(zhì)護(hù)岸,小于1.3米/秒的采用人工護(hù)岸,兼顧了防洪河道的安全性與生態(tài)性。2010年,四川整體遭遇百年一遇降雨,多個(gè)城鎮(zhèn)受災(zāi)嚴(yán)重,北川新縣城所有防洪設(shè)施正常運(yùn)行。

防洪河道斷面差異化處理實(shí)景圖

場(chǎng)地因地制宜

北川新縣城公共綠地面積總計(jì)1.6平方公里,設(shè)計(jì)時(shí)利用地形設(shè)置植草溝,根據(jù)地勢(shì)布局逐級(jí)低洼綠地、雨水花園,雨水自然匯入、滲透、溢流,全部摒棄了傳統(tǒng)的雨水管網(wǎng)系統(tǒng),節(jié)省大量投資。

因勢(shì)利導(dǎo)的海綿設(shè)施實(shí)景圖

新縣城南部地勢(shì)低洼,城市存在外洪與內(nèi)澇的雙重隱患。易澇區(qū)的場(chǎng)地豎向設(shè)計(jì)時(shí),一部分深挖3米,建成濕地與雨水調(diào)蓄系統(tǒng),其他區(qū)域利用前者土方填高至防洪水位以上,作為城市建設(shè)用地,土方整體平衡,節(jié)省泵站投資1.5億元,節(jié)約土地50公頃。

洼地滯洪與調(diào)蓄系統(tǒng)實(shí)景圖

材料經(jīng)濟(jì)性

新縣城范圍內(nèi)綠化比例高,設(shè)計(jì)時(shí)引入大量植草溝、雨水花園等低影響措施,植株選用當(dāng)?shù)啬秃怠⒛蜐n物種,造價(jià)低廉、易于更換,減少綠地澆灑頻率,降低人工維護(hù)費(fèi)用。主要選用的品種有楓楊、喜樹(shù)、垂柳、木芙蓉、蘆葦?shù)揉l(xiāng)土植物。新縣城范圍內(nèi)所有公共綠地與道路澆灑用水均取自河道蓄水系統(tǒng),節(jié)約水資源量60萬(wàn)噸/年,有效減少污染物排放和綠化維護(hù)費(fèi)用。

鄉(xiāng)土植物種植實(shí)景圖

細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)精細(xì)化

細(xì)節(jié)決定成敗,海綿設(shè)施的精細(xì)化處理融入到設(shè)計(jì)和建設(shè)每一個(gè)細(xì)節(jié)。如水系設(shè)計(jì)時(shí),形態(tài)豐富多變,便于水質(zhì)交換;集中水面與河流漫灘相結(jié)合,營(yíng)造城市景觀;形成跌瀑、湍流相結(jié)合的曝氣系統(tǒng),補(bǔ)給水體氧含量;挺水與沉水植物的相結(jié)合,增強(qiáng)水體自凈能力。供、排水管道采用柔性、抗震管材,排水管道檢查井采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),避免滲漏,保證地下水環(huán)境質(zhì)量。

自然曝氣系統(tǒng)實(shí)景圖

供排水管線施工實(shí)景圖

設(shè)施組合系統(tǒng)性

設(shè)施的有效組合,能將系統(tǒng)的生態(tài)效應(yīng)最大化。爾瑪小區(qū)建設(shè)眾多雨水自然蓄滯、滲井等海綿設(shè)施,主要收集屋面及綠地雨水;人行步道、停車場(chǎng)、廣場(chǎng)全部采用透水鋪裝,步道基礎(chǔ)高于周邊綠地,便于雨水順利進(jìn)入兩側(cè)雨水花園或下凹式綠地系統(tǒng);小區(qū)內(nèi)部雨水管道采用穿孔管,有效下滲雨水。

爾瑪小區(qū)透水停車場(chǎng)與透水廣場(chǎng)實(shí)景圖

全程化監(jiān)督

海綿城市建設(shè)貫穿規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、管理全過(guò)程,北川新縣城建設(shè)注重各個(gè)環(huán)節(jié)的做法保證率了良好的實(shí)施效果,可引為借鑒。

技術(shù)“一個(gè)漏斗”:成立以中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院為“龍頭”的技術(shù)支撐單位,對(duì)所有規(guī)劃與設(shè)計(jì)實(shí)行全過(guò)程跟蹤,保證了生態(tài)城市建設(shè)理念的落地,為政府和建設(shè)單位提供了一攬子的“一個(gè)漏斗”技術(shù)服務(wù)。

建設(shè)“一個(gè)平臺(tái)”:北川新縣城工程建設(shè)指揮部、山東援建北川工作前線指揮部和中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院聯(lián)合建立“三指聯(lián)系協(xié)調(diào)工作機(jī)制”,作為建設(shè)管理的一個(gè)“平臺(tái)”,科學(xué)、系統(tǒng)、高效的推進(jìn)新縣城建設(shè)。

制度化管理

●建章立制

●加強(qiáng)監(jiān)管

●民眾參與

2 海綿城市建設(shè)的思考

海綿城市是一個(gè)“高舉低落”的理念,其建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)久持續(xù)的過(guò)程,需要多個(gè)方面共同努力。

科學(xué)的規(guī)劃是前提:海綿城市建設(shè)是一個(gè)系統(tǒng)工程,須多專業(yè)、多工種合作,每個(gè)城市應(yīng)制定符合自身特點(diǎn)的系統(tǒng)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化建設(shè)與資源環(huán)境的和諧發(fā)展,創(chuàng)造生態(tài)之美、和諧之美,為改善城市環(huán)境、提升城市形象和市民生活品質(zhì)做出重要貢獻(xiàn)。

精細(xì)的設(shè)計(jì)是基本:海綿城市建設(shè)是一個(gè)順應(yīng)自然、守望自然、利用自然的過(guò)程,效果體現(xiàn)在細(xì)微之處。我國(guó)幅員遼闊,氣候、地質(zhì)、水文、地形差異大,設(shè)施應(yīng)精細(xì)化設(shè)計(jì),通過(guò)合理的工藝、材料、種植等的選擇,節(jié)省投資與運(yùn)行成本,最大限度地實(shí)現(xiàn)雨水的自然積存、滲透和凈化,促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的改善與雨水資源化利用。

嚴(yán)格的施工是保證:施工質(zhì)量與運(yùn)行效果密切相關(guān),海綿設(shè)施過(guò)快下滲不能滿足雨水蓄滯與水質(zhì)凈化效果,過(guò)慢不能起到調(diào)蓄作用,甚至存在對(duì)其他設(shè)施基礎(chǔ)浸泡引起塌陷、垮方等隱患。建設(shè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行第三方監(jiān)管體系,保證工程質(zhì)量。

制度的管理是關(guān)鍵:海綿設(shè)施建設(shè)涉及規(guī)劃、建設(shè)、水務(wù)、園林、交通等多個(gè)部門,需有相應(yīng)的規(guī)章制度,做到有法可依、有章可循,從而保證規(guī)劃的約束力和政策的執(zhí)行力。

公眾的參與是保障:海綿設(shè)施融入公眾生活的多個(gè)方面,需要公眾的共同參與和維護(hù)。城市管理部門要加強(qiáng)宣傳,確保公眾理解并共同參與設(shè)施的維護(hù)與管理。

上一條

上一條