摘要

蘇州作為著名的江南水鄉,古城區自古以來河網發達,現代以來建設的管網排水系統也臻于完善,二者有機統一,組成特色鮮明的河網加管網排水防澇體系。介紹了蘇州古城區河網排水系統演變過程和管網排水系統建設情況。就其歷史沿革的研究,可為進一步優化蘇州古城區排水防澇體系建設提供啟發,同時對其他平原河網地區城市亦不無借鑒。

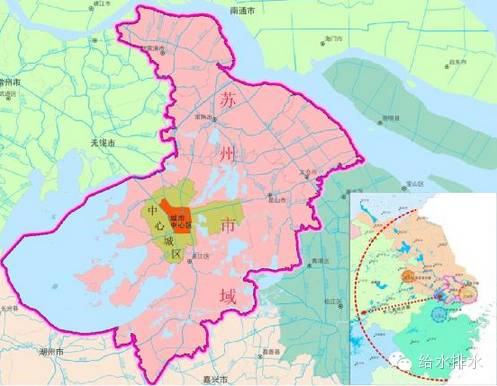

圖1 蘇州地理位置示意圖

蘇州地處太湖之濱的平原河網地區,古城區的河道密布成網。歷史上蘇州城內水系,在城市發展過程中曾發揮過很大作用,集引水、排水、運輸、防御、消防隔離、美化環境、調節氣候功能于一體,是當時條件下實用而先進的城市基礎設施,具有很強的科學性。現代以來,伴隨城市化進程的推進,包含排水(雨水和污水)管網在內的城市基礎設施逐步建立并不斷完善,為城市正常運行和人民生產生活提供可靠保障。河網與管網相得益彰,共同構筑蘇州古城區排水防澇綜合體系。

1古代及近代河網排水

周敬王六年(公元前514年),伍子胥奉吳王闔閭之命,“相土嘗水,象天法地”建造闔閭大城,即今之蘇州城,設水、陸城門各八,外有護城河包圍,內有水道相連,水門溝通內外河流。其時,城內河道系統已初具規模,第一、第三橫河、第一、第四直河業已建成。

西晉左思《吳都賦》中“郛郭周匝,重城結隅,通門二八,水道陸衢”的描述鮮明指出蘇州古城的城市布局中所具有的水陸結合的交通系統特點。

唐張守節《史記正義》中提到蘇州城“大內北瀆,四縱五橫,至今猶存”,表明自春秋至唐,蘇州古城內河道水系已經形成。唐代地方志《吳地記》記載蘇州“城中有大河三橫四直,……,七縣八門,皆通水陸”,這是唐代蘇州具備完善城市河道布局又一例證。

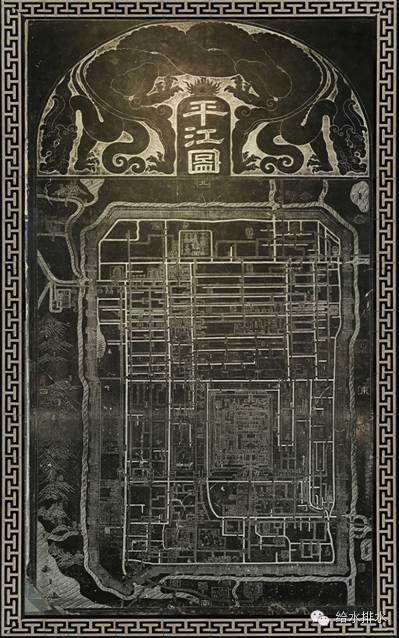

然唐代記載側重定性,鮮有展述,及至宋代,詳細定量記載首推南宋紹定二年(1229年)郡守李壽鵬督刻的《平江圖》(后人于民國六年(1917年)再次深刻,現存于蘇州市碑刻博物館(文廟))。《平江圖》對蘇州內城河道系統圖示記載如圖2所示。索圖可得,骨干水系以“六縱十四橫加兩環”為顯著特點,三橫四直的河道走向均呈南北或東西的直線狀,組成比較規整的方格狀水網,北密南疏,且基本與道路平行,形成“水陸平行,河街相臨”的雙棋盤式城市布局形態。這突出反映了唐代詩人杜荀鶴描繪的“君到姑蘇見,人家盡枕河,古宮閑地少,水港小橋多。”的水鄉風貌。城內河道按宋《平江圖》推算約為82 km,除內城河、外城河(護城河)外,共有38條南北向河道,75條東西向河道。

圖2宋代《平江圖》

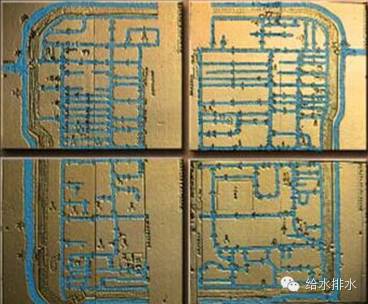

明末崇禎九年(1639年)江南巡撫張國維纂輯《吳中水利全書》時,一并繪制《蘇州府城內水道總圖及四隅分治圖》附于書中,如圖3所示。其中有“城內河流三橫四直之外,如經如緯,尚以百計,皆自西趨東,自南趨北,歷唐宋元不湮”的記載。此時,骨干水系以“三橫四直加兩環”為顯著特點。對《蘇州府城內水道圖》測算顯示城內河道長約86 km,除內外城河外,共有41條南北向河道,80條東西向河道。這是蘇州古城水道和橋梁最多時期的歷史見證,自此以后,古城內的河道和橋梁日趨減少。

圖3明末《蘇州府城內水道圖》

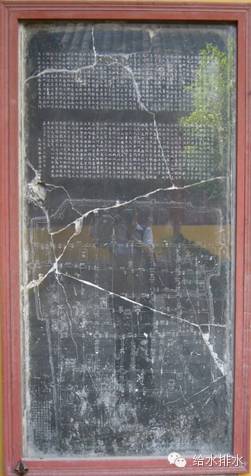

及清代,清嘉慶元年(1796年),當局重修了城內河道,開通了聯系全城水系的城心河道,三橫四直河水便左右逢源。嘉慶二年(1797年)布政使熊枚、知府任兆炯刻碑《蘇郡城河三橫四直圖》,比較準確、形象地反映出清代中葉蘇州河道縱橫、橋梁密布的水城風貌。與此同時,盛林基撰并書《蘇郡城河三橫四直圖說》(現存于蘇州城隍廟)詳述了三橫四直的起止分合,如圖4所示。依碑文所述,此時蘇州城內三橫四直起止如下。

圖4清代《蘇郡城河三橫四直圖》

第一橫河,南支西起閶門水關橋,經至德橋向東至過軍橋與第二直河交匯;北支自里水關橋至尚義橋轉向東,過日暉橋穿過第二直河,并繼續向東過香花橋,至跨塘橋穿過第三直河,再經華陽橋、過第四直河,最終出婁關。

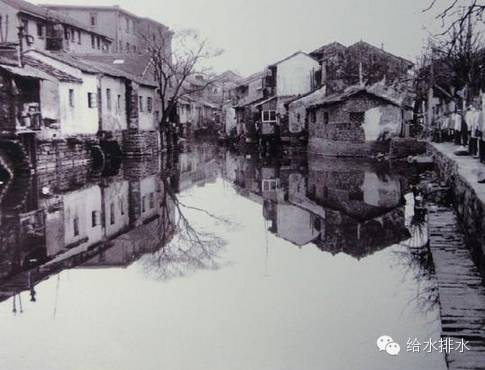

圖5 閶門下塘水巷舊照(第一橫河片段)

第二橫河,西起渡子橋,經太平橋至芮橋穿過第二直河,繼續向東至乘魚橋分流向南,在竹隔橋溝通第三橫河,再向東于顧家橋與第三直河匯合,至同橋分流向南入玉帶河,向東經苑橋,再穿過第四直河至獅子口入城壕出婁關。

第三橫河,匯合第一直河之水,從歌薰橋起東行至西館橋南穿過第二直河,再向東行至夏侯橋,匯合竹隔橋北來的第二橫河支流一道,東行至迎葑橋與第四直河匯合,再從盛家帶向南出葑門。另外,從夏侯橋向南經倉橋至帝賜蓮橋,再轉向東經福民橋至織造府前東,由過磚橋直出葑門一段為第三橫河支流。

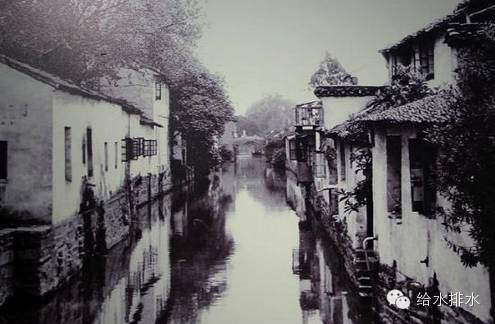

圖6 十全街河舊照(第三橫河片段)

第一直河,自皋橋起南行,經昇平橋、歌薰橋直至盤門城橋匯流,轉向東入內城壕。

第二直河,自教場河起,至單家橋南穿過第一橫河,再向南至都亭橋與西邊過軍橋來水匯合,之后南行至谷市橋穿越第二橫河,接著南行至西館橋穿越第三橫河,再經三板橋轉向西至杉瀆橋,繼而轉向南至陳千戶橋,又西至盤門新橋,與第一直河合流。

第三直河,北起齊門賭帶橋,至跨塘橋南穿越第一橫河,再南行至懸橋,穿越城心支河,在顧家橋與第二橫河合流,繼續南行出獅子口入城河,終出婁關。

第四直河,與南邊過來的第一橫河匯合,自華陽橋起南行,至奚家橋東與其林巷支流相通,再南行至新橋穿越城心支河,繼續南行至廟堂橋向東分流支河玉帶河一條,環繞長元學宮并從水門橋入第二橫河,行至苑橋后穿越第二橫河,經官太尉橋至望信橋與第三橫河合流,終出葑門。

清代時期城區內骨干水系以“三橫四直加兩環”為顯著特點。對《蘇州郡城河三橫四直圖》測算可知城內河道長約62 km,除內外城河外,共有30條南北向河道,15條東西向河道。經統計,有49條(段)共24.3 km之多河道遭填棄。自宋及清,古城內河道“三橫四直”的基本格局未變,但數量及總長度總體上減少多、增加少。

民國時期,在清代基礎上,古城內又填掉河道8條(段),長約6.7 km,且水道淤塞狀況繼續惡化。

自入清至解放前,城內河道的變化消長,與城市人口增加、商市繁榮相關聯。填塞河道的主要原因歸納有四:其一,戰爭時磚瓦墜河使之填塞,戰后未及時疏浚開拓,日久被廢棄;其二,管理不妥,志史上有“以前河狹者二丈,寬者四丈不等”、“居民已侵占過半”之說;其三,不事修繕,從清乾隆十一年(1746年)至嘉慶二年(1797年)停止疏浚50多載,“積久未修,雍塞漸甚”;其四,城市發展,因拓寬道路、建設鐵路與公共建筑而填沒。

2建國后至改革開放前河網排水

2.1建國初期

建國初期(1950~1965年),第一直河自都亭橋向南的王天井巷等河道在50年代末被填沒,城內主干河道調整為“三橫三直”,總長44 km。

在1950年代初,政府組織對部分河道疏浚、駁岸加固與修葺,同時,為改善環境衛生、減少蚊蠅滋生、也填埋了解部分河道,甚至河道填棄土方來自城墻拆卸磚石,同時部分河道用途被改為下水道。在歷次城建行為中,與河道相關的城市環境固然有一定程度改善并方便居民生產生活,然缺乏系統規劃、運動式填挖改造,又在一定程度上改變原有水系、弱化城市原本歷史風貌,實則毀譽參半。

隨著這一時期工業發展和城鎮化推進,水環境同期急劇惡化。城內河道總長減少5.8 km,部分河道的寬度也因被侵占而變窄,“一般平均只為5 m左右”。當時,在污水收集系統尚未建立之前,原城內工廠工業生產和居民生活排水均徑直排入河道,污染物負荷遠超水體環境容量,加之太湖及上游運河整治等外部水環境因素造成的城內河道水位降低,流速減小,導致水體自凈不及,雨季來臨時防洪排澇功能弱化。

2.2“文革”時期

“文革”否定之前城市建設成果,河道治理自不例外。當時原行政主管機構(河道治理辦公室)被撤銷,建設和管理工作停滯。更有甚者,要求河道建設和管理服務于備戰備荒,例如第二橫河太平橋至言橋段的河道改建為地下防空設施,河水排干,河道盡毀。這一時期河道狀況日益惡化,水體污染,河床淺窄,駁岸塌損,河道淤積,流水不暢,水質惡化、黑臭、缺氧。新中國成立后到“文革”期間填沒河道14.5 km,“文革”結束時內河總長已減少至32 km。工廠和商業廢水、醫院和居民污水恣意排放進入河道,尚且不論不可見的工廠重金屬污染和醫院病菌污染無法避免,可見的菜葉、果皮、動物浮尸等廢棄物亦無人打撈清理,河道垃圾堆積、蚊蠅滋生,使人們只見其害少見其利,對河道的價值和作用產生懷疑。河道填沒也因長時期未加疏浚,淤塞嚴重,而財力物力有限,一時難以全面治理。

總體上講,城內河道在規模、水量、水質多方面呈全面惡化趨勢。直至“文革”結束,這一狀況才得到根本改變。

3逐步規劃治理時期河網排水

“文革”后,政府于1979年出臺了《蘇州市城內河道治理規劃》。在充分調查后認為應保持貫通“三縱三橫”的原有水系,并恢復整治工作,達到“活”、“清”、“美”的要求。為便于河道治理的具體實施,制訂了疏浚維護、改造拓寬、機械換水、污水處理、河岸美化、河道管理6條治河措施。

其中,從1980年代初起,政府開始規劃雨污分流排放,選址并建設污水處理廠。在蘇州城區街巷下隨道路建設有步驟地敷設污水管道、污水經收集后送污水處理廠處理;在蘇州城區南、西和東分別建設的3座污水處理廠共計處理能力3.5萬 m3,主要以初級物理處理為主。同時,根據城市建設和工業生產布局需要,“關”、“停”、“并”、“轉”部分工業企業,并逐步實施工廠外遷,規范梳理居住和商業布置等,這些措施從源頭上減少污染,降低負荷,功不可沒。

蘇州城市總體規劃(1985-2000)最終結論指出蘇州要保持“三橫三縱加一環”的水系及小橋流水的水巷特色,保持路河并行的雙棋盤格局和道路景觀,要努力把蘇州市逐步建成環境優美,具有江南水鄉特色的現代化城市。此后,蘇州城內水系進入深入規劃治理時期,有關部門按此目標著手制定的一系列相關政策和措施,逐步實施河道治理、污水處理,改善蘇州古城的水環境。

1998年,蘇州開始實施蘇州市區水環境綜合治理工程,包括鋪設污水管網系統,建設婁江、福星污水處理廠,引太湖水至古城區河網及河網整治工程,蘇州古城水質得以一定程度的提升。

蘇州城市總體規劃(2007-2020)提出將水系的防洪、排澇、航運、景觀、供水、生態、文化、旅游等功能進行統一考慮,統一規劃,水系治理從以工程措施為主向生態處理方式轉變,并充分體現江南水鄉的特色,挖掘和保護水文化,發揮水系在城市生活中的作用。蘇州市有關部門也先后出臺《蘇州市河道管理條例》、《蘇州市中心城區河道管理技術規定》、《蘇州市藍線管理辦法》、《蘇州市河網水系總體規劃》等文件。2012年6月蘇州出臺《蘇州古城區河道水質提升行動計劃》,從“截污、清淤、活水、保潔”四大環節入手,計劃在流域、區域的尺度上統籌解決城區河道水環境質量的整體提升。另外,經過多家科研院校和設計單位科學論證、精心設計,2013年5月蘇州市自流活水工程正式啟動實施,充分利用自然地理優勢、水資源優勢和水利基礎工程優勢,通過在環城河上設置的3個活動溢流堰,形成南北水位差,引入來自城市外圍的江河湖泊水,停用100多座內部泵閘,聯合調度外圍水系、城區水系和古城水系,從而形成古城區、山塘區、城東區三大自流區。工程實施后,每天進入城區河道水量達250萬 m3,進入古城河道70萬m3,河道流速明顯加快,古城區各項水質指標明顯提升,河道黑臭現象基本消除。

圖7 干將河現照1(第二橫河片段)

圖8 干將河現照2(第二橫河片段)

4管網排水

民國以前,蘇州古城區尚無地下排水管道,污水多無組織排放,僅在部分道路的條石路面下磚砌條石蓋板溝作為排水系統,就近入河。以管道排水方式進行城市污水的收集和輸送始于1927年古城區部分城市道路(護龍街、景德路、道前街、十梓街、臨頓路、觀前街等)的修建。例如,1927年民國政府新建長793 m、寬9.75 m的平門路(護龍街北段),路面和人行道改用碎石和煤屑鋪砌,并首次沿路敷設了管徑300 mm的混凝土管下水道。此后,新建道路均敷設排水管道,但管徑較小(300~450 mm)。

建國后,古城內改建部分街巷為城市道路,路面采用彈石鋪砌,此種路面顯著特征之一即是徑流系數較小,然排水系統管徑也相對較小(450 mm及以下)。1962年起,部分道路在彈石路面之上加鋪瀝青混凝土,徑流系數相應提高。根據對當時的污水工程建設情況的調研,古城內排水體制為截流式合流制,排水管道多為合流管、污水截流管。

20世紀70年代末80年代初,蘇州開始大規模城市建設,配套的城市排水(雨污水)管網建設陸續展開,相繼建成城西、城東和城南3座污水處理廠,以及相應的污水管網和中途泵站。首先在因果巷和臨頓路敷設污水截流管(管徑800~1 500 mm),此后,合流管(雨水管)開始逐步建設。采用的設計重現期為0.33年一遇及0.5年一遇,后逐步過渡至1年一遇,蘇州古城區的雨水(合流)管道規劃設計過程中,暴雨強度公式采用1981年南京市勘察設計院編制的《江蘇省主要城市“暴雨公式”研制報告》中的蘇州市公式。

1986年編制的《蘇州市城市總體規劃》(1985-2000)和相應的《城市排水和污水處理工程規劃》對古城區排水體制確定為:“采用合流制,污水與初期雨水予以截留處理,在南園、北園等新建地區和老街坊改造的地區盡可能改建為分流制。”對古城區以外的城東、城西和城南新發展地區,排水體制采用分流制。

工業廢水方面,經統計,至1997年,老城區范圍內共有大小工廠248家,其工業廢水大部分直接排入河道,少部分自行處理后排放。工業廢水量在11萬m3/d左右,基本都達標排放,其中處理量約4萬m3/d左右。需特別指出的是,這里的達標排放指達到工業企業行業排放標準,一般均低于城市污水處理廠排放標準,因此,即使工業廢水達標排放仍會對河道造成污染。

1998年的蘇州市區水環境綜合治理工程項目,進一步推進分流制建設,將原來敷設的污水截留管改為分流制,除道前街、干將路等有限幾條街道外,其余地段均為分流制。將污水處理廠調整為婁江、福星和城東3座污水處理廠,同時將污水管道系統進行相應的調整和建設。共計完成蘇州市區2座污水處理廠,108 km管徑300~1 500 mm的污水管道、12座中途泵站、4 m3/s流量的引水工程,19個新村小區的雨污水管網106 km及8座泵房的改造擴建任務,總投資11.3億元。

2003年開始實施的蘇州城市中心區污水管網完善及到戶工程,以蘇州市區水環境綜合治理工程為基礎,維持原城市中心區污水分片和污水管網系統走向,對污水干管網進行了完善和調整,按照雨污分流制,在城東北片和西南片開展污水管網完善工程和支管到戶工程。其中,污水管網完善工程共計建設管徑400~1200 mm的污水管道44.5 km,使得蘇州城市中心區污水干管總長調整為320.55 km,建設泵站2座,流量3 075 m3/h,污水到戶工程共敷設管徑300~600 mm的雨污水管道55.8 km,項目總投資約4.4億元。

隨著科技進步,在排水管網建設中,HDPE、PVC-U、鋼筋混凝土等材質管道和開挖、頂管、拖管等施工工藝已普及應用,逐漸取代明渠、蓋板溝等排水措施。水力沖洗車、鐵牛等水力和機械清通技術,CCTV(Closed-Circuit Television,閉路電視檢測系統)等管道監測技術,拉管修復、翻轉法等修復技術為排水設施的管理和養護提供巨大便利。以GIS(Geographic Information System,地理信息系統)為平臺的信息技術為排水設施普查和信息化管理提供新手段。

新修編的蘇州市城市總體規劃(2007-2020)考慮到建成區普遍存在的歷史遺留原因,指出包含古城區在內的蘇州城市中心區排水體制采用截流式合流制,逐步改造為分流制。含有特殊污染物的工業污水和醫療污水必須經治理達到相應標準后,才能排入市政污水管道。據此編制的雨水、污水專項規劃有效指導古城區排水基礎設施建設工作至今。對于污水,從提高污水收集程度、老新村雨污分流改造、控源截污、污水輸送管網和處理廠建設(含既有污水處理廠技改)、污泥綜合利用等方面加強污水收集和處理,極大地改善了古城區水環境和居民生活品質。對于雨水,合理劃分排水分區、控制徑流污染、并結合各片區開發建設規劃及用地性質等對重現期、綜合徑流系數等合理取值,合理確定低洼地雨水泵站規模、位置等,合理利用和改造城市已建雨水系統,建設與城市發展相協調、相促進的雨水排放系統。

2012年2月1日起啟用的蘇州市暴雨強度公式,雨強顯著提高,據此設計的城市排水設施抵御短歷時暴雨和特大暴雨的能力也隨之增強。隨著國家室外排水標準的不斷提高,古城區新建、改建排水設施設計暴雨重現期遂提高至3年一遇及以上。此外,2014年蘇州市城市中心區排水(雨水)防澇綜合規劃對包含古城區在內的89.26 km2范圍分析后提出“源頭控制、管網排水、內澇防治、關聯保障”四位一體的排水防澇工程體系,將城市治水理念從單純管網排水擴展至囊括河網在內的排水防澇綜合體系。

5結語

蘇州市古城區規劃水面率以現有水面率為控制閾值。新建、擴建、改建項目不應占用現有水面,確需占用的,江蘇省建設項目占用水域管理辦法中指出應由建設單位興建等效替代水域工程。通過河道疏浚整治、危舊駁岸整治、斷頭浜打通、排澇泵站新建擴建等舉措提高河網排水功能并保護歷史風貌,通過調度管理和監控信息化建設提升河道管理水平。針對古城區特點,進一步實施雨污分流、污水支管到戶和老舊管網改造,提高污水管網收集率,并經處理后達標排放,實施低洼地改造工程、加強雨水徑流控制,改造不達標雨污水泵站,提高排水管網養護和信息化管理水平。

蘇州作為典型的平原河網城市,目前也在踐行海綿城市理念,積極推廣低影響開發建設模式,并將河網和管網加以整體考慮。加大城市徑流雨水源頭減排的剛性約束,優先利用自然排水系統,建設生態排水設施,充分發揮城市綠地、道路、水系等對雨水的吸納、蓄滲和緩釋作用,使城市開發建設后的水文特征接近開發前,有效緩解城市內澇、削減城市徑流污染負荷、節約水資源、保護和改善城市生態環境。如此,便可將城市防洪體系、城市內澇防治體系、城市雨水排水體系有機整合,形成防洪、防澇、排水三位一體的城市治水綜合體系。

上一條

上一條