2016年4月11日,水利部發布了《水生態文明城市建設評價導則》(以下簡稱《導則》),這一導則的發布,為在全國范圍內創建水生態文明城市提供了重要的專業指導,為評價水生態文明城市建設成效提供了技術標準。《導則》為今后城市水利工作,特別是城市水生態系統的保護和修復工作,提出了基本要求。這也是近年來水利部門貫徹落實生態文明建設的具體成果之一。

《導則》出臺的背景和意義

如果用一句話來表述出臺《導則》的背景,那就是貫徹落實中央提出的生態文明建設的要求。生態文明建設不僅是十八大提出的要求,也是全國人民的期盼。習近平總書記在推動長江經濟帶發展座談會上再次明確要求,要走生態之路,綠色發展之路,使綠水青山產生巨大生態效益、經濟效益、社會效益。生態文明建設不僅要求我們留下一個良好的生態環境,更要用文明的理念指導我們的實踐。什么是文明的理念,那就是用尊重自然規律、尊重經濟和社會規律的方式來做好工作。水生態系統的保護和修復,是生態文明建設的重要內容之一,如何在城市中做好這項工作,就是這個《導則》要引導大家的,也就是說,《導則》是一個指導行動的指南。

借此機會我也想特別說明一下為什么優先出臺了一個《水生態文明城市建設評價導則》。大家都知道,城市是我國經濟社會發展最為活躍的地方,也是自然生態環境變化最大的地方。城市水系變化大、地面硬化面積大、受到人為破壞和污染的程度深,已經嚴重影響了城市的總體布局和發展。有些城市人為填埋了很多河流,有些城市在行洪河道、灘地大搞建設,更多的城市河道污染嚴重,還有的城市在城市建設過程中只關注地面以上,沒有考慮完善的排水系統、雨污不分流。急需從流域、水系層面,從尊重自然規律的角度,統籌考慮城里城外、上游下游、自然泄水和城市排污及其治理,統籌考慮水域分區與城市功能分區、提出保護和改善城市水環境的根本性措施。因此,我們首先考慮編制了《水生態文明城市評價導則》,旨在通過這個評價導則,引導大家建設生態城市、文明城市,造福一方百姓。

《導則》編制的基本原則

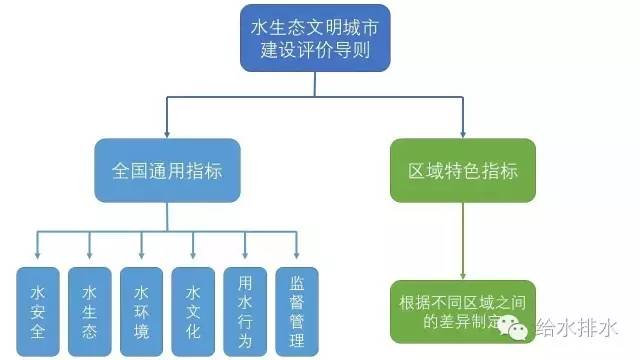

《導則》編制的基本原則就是要用清晰明了的指標測算,全面反映一個城市水生態文明建設的效果。因此,在指標的選擇上,著重從水安全、水生態、水環境、水文化、用水行為和監督管理這些方面,選擇能夠反映實際情況的指標作為評價指標。不僅考慮了全國通用的指標,而且考慮了不同區域之間的差異。通用指標共23項,區域特色的指標2項。無論是通用指標,還是區域特色指標,都力求做到定義準確、計算方法簡單、代表性強。通過這些指標,可以基本全面、準確地反映一個城市的水生態文明建設情況,使水生態文明城市建設目標不再是模糊的、不可量化的。

《導則》的主要內容

《導則》的核心目的是評價城市水生態文明建設的效果,因此它的主要內容是評價指標、評價要求、評價方法和總體評分(包括計分細則)。剛才已經介紹了,在評價指標的選取上主要從水安全、水生態、水環境、水文化、用水行為和監督管理方面選取指標。以水生態為例,選取了河流生態基流滿足程度、河流縱向連通性指數、河湖生態護岸比例、水域空間率、水生生物完整性和水土流失治理程度等6個指標,以全面反映城市河湖的自然狀態的完整性或保護修復成效。在用水行為方面重點考慮了節約用水,選取了萬元工業增加值用水量相對值、農田灌溉水有效利用系數、生活節水器具普及率和公共供水管網漏損率等5個指標。從這些指標的選取上可以看出,生態文明城市建設重點關注哪些內容。

《導則》的應用

從國家層面上,全國105個水生態文明城市建設試點,已有一部分進入收尾階段,我們將逐步開始對這些試點城市進行驗收。將把《導則》作為驗收的重要文件加以應用。因此,請各試點城市抓緊學習《導則》,按照《導則》的要求,對照檢查試點工作的成效。

從技術層面上,要應用好導則,必須采集到必要的監測信息。因此,水生態文明城市建設不僅要注重最后的效果,還需要做好實時監測和數據統計,使我們的效果能夠通過數據評價出來、反映出來。也通過評價,不斷完善和改進工作,使水生態文明城市建設的更好。

從認知層面上,需要做好對《導則》解讀、培訓學習和正確宣傳工作。導則不僅是一份指南,還是一個專業性很強的技術文件,需要組織學習,熟練掌握。對其中的指標要有正確認識,能夠在數據獲取、計算和測評中按照規范要求獲得正確的結果。

從實踐層面上,不能片面地為了獲得較好的評價結果,編造數據。《導則》是我部的一次重要創新和嘗試。從目前的認知層面,盡可能地表達了水生態文明建設有關要求,但我國的情況千差萬別,要因地制宜,不能機械地將所謂高分作為評判的唯一標準。歡迎大家在實踐中,對《導則》提出改進的意見。

《導則》的特點

《導則》在制定過程中充分借鑒了生態文明示范區、最嚴格水資源管理制度、河湖健康評價、節水型社會和海綿城市建設等工作中與水生態文明建設密切相關的評價指標。在此基礎上,針對我們的主題——水生態文明,提出了一些有針對性的指標。比如“水域空間率” ,也就是河湖、水庫、濕地、塘洼等水體面積占區域總面積的比例。再比如:“水功能區限制納污控制率”,即入河排污量在其納污能力范圍之內的水功能區個數占區域水功能區總數的比例。用這個指標細化水功能區限制納污控制的要求,排除單純水質評價由于上游來水水質造成的影響。此外,還提出了如“水資源監控能力指數”“水生態文明建設重視度”“水生態文明建設公眾認知度”等創新性指標。

《導則》的頒布實施,也是我們開展水生態文明城市建設試點的一個重要成果。相信能夠為各地開展水生態文明建設提供技術支撐,助力更多的城市加入到水生態文明建設行列中。我們將繼續不斷地探索實踐,為全國水生態文明建設工作提供更多的經驗和技術支持。

來源:水利部發展研究中心公眾號

上一條

上一條