一、背景:構建重慶全國性海綿城市示范區的延伸

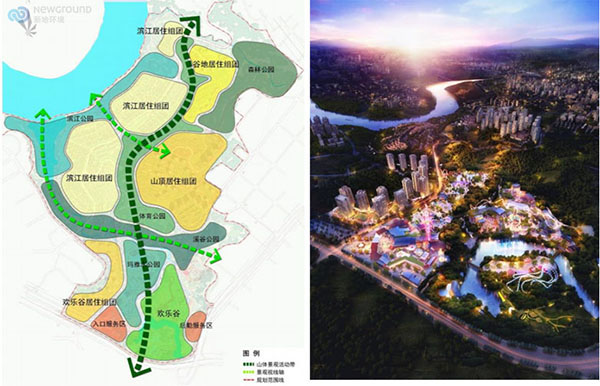

重慶華僑城,位于中國內陸地區第一個國家級開發開放新區——重慶兩江新區,緊臨全國第一批 16 個海綿城市示范區之一的兩江新區悅來新城,開發園區占地4 平方公里,是一個集文化、娛樂、生態和居住為一體的國際化水平的綜合開發區。其臨江而立,依山而建,具有典型山城特色,是華僑城集團致力打造的重慶文化和旅游的封面作品。

園區內擁有原生態的自然坡地、濱江消落帶濕地、溪谷澗流、森林草地,具有豐富的生態價值。其開發秉承了華僑城環保先行、生態第一的一貫理念,強調“予娛樂休閑于原生態山水之間,讓大自然在城市中重生”,這與當前興起的“海綿城市建設”國家戰略及建設思路不謀而合。

重慶華僑城積極響應習近平總書記提倡的“提升城市排水系統時要優先考慮把有限的雨水留下來,優先考慮更多利用自然力量排水,建設自然存積、自然滲透、自然凈化的海綿城市”的號召,致力于將規劃區域打造成全國性海綿城市示范區的延伸和重慶兩江新區可持續性發展戰略的核心展示區,全面塑造大型綜合開發區海綿建設的典范。

重慶華僑城在規劃和建設中,將展示在海綿城市理念指導下的大型娛樂園區及住宅區的開發,不僅可以減少開發過程中對自然水文體系的影響,還可以全面提升現有生態環境系統;將展示如何利用灰綠結合的措施,對區域內的雨洪進行有效的管理,全面實現“四水”共治的海綿體系;還將展示如何構建海綿、景觀、生態、休閑娛樂空間緊密融合的綜合體系。

二 重慶華僑城海綿建設的思路

重慶華僑城海綿建設思路將遵循四大原則:

(一) 定量與定性的完美結合,實現海綿建設精細化;

(二) 分散與集中的科學布局,實現雨水源頭減量;

(三) 綠色與灰色的無縫銜接,實現雨水優化管控;

(四) 生態與景觀的有機融合,實現海綿建設系統集成。

重慶華僑城還提出了五大具體海綿構建策略:

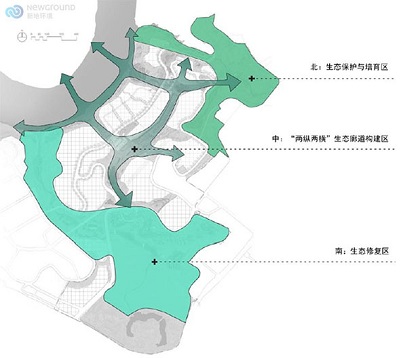

(一)保護和培育

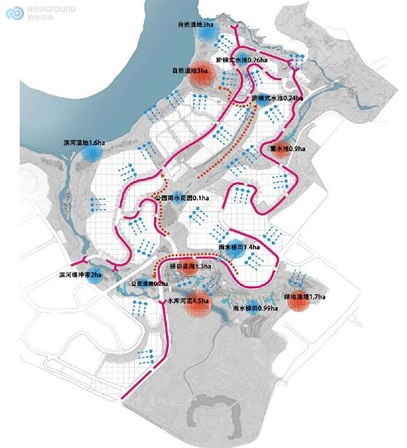

通過對區域北部的槐樹森林、磨石溝溪流水系、濱江消落帶濕地等自然生態系統的保護和培育,構建大海綿格局,實現雨水的生態涵養。

(二) 恢復和修復

1)通過多種生物滯留、滲流等海綿設施將集中流變為分散流,促進雨水自然下滲與蒸發,延長雨水匯集時間,從而恢復自然的水文特征。

2)對區域南部因開發而受影響的疏林草地、柳吊溪河流水系、濱江消落帶濕地進行生態修復,恢復其對雨水吸收、凈化和釋放的海綿功能。

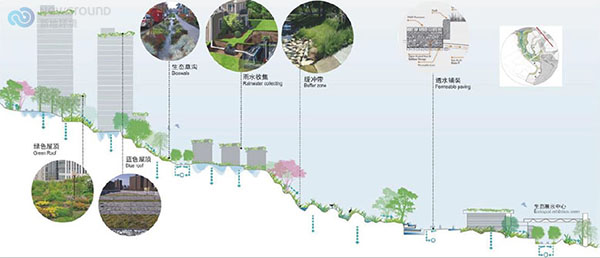

(三) 分散消納

在住宅區、商業區、道路、公園綠地開發地塊分散布置透水鋪裝、植草溝、雨水花園、樹池、生物滯留、雨水收集等多種海綿設施,讓雨水在排水體系源頭區域最大程度的消納凈化,從而減少對下游集中性控制設施的依賴。

(四) 減速緩沖

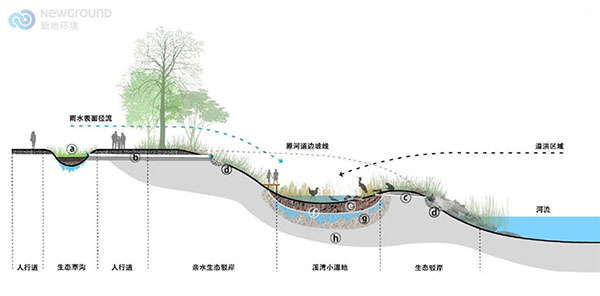

優化海綿措施的水平和豎向搭配,形成雨水的逐級減速、滯留。在陡坡區、緩坡區和山底或濱江低洼區,分別利用多級雨水調蓄設施、雨水花園及永久性濕地,讓雨水逐級減速、凈化和滯留。

(五) 連接與融合

將分散布置的雨水控制設施與市政排水管網、截洪系統、集中調蓄設施、水系等無縫連接,同時將海綿設施與生態、景觀完美融合,集成優化成為一個綜合雨洪管理體系。

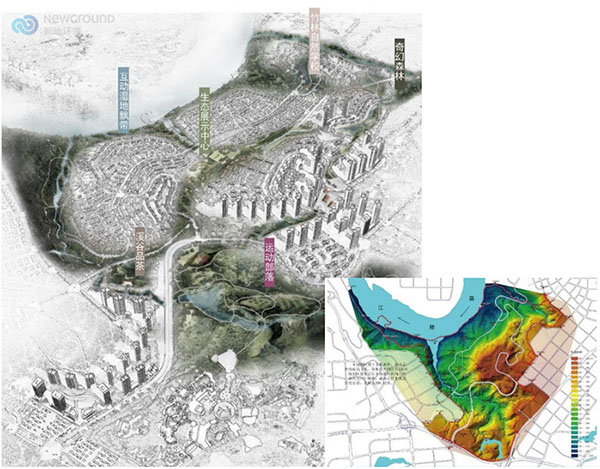

三、因地制宜,樹立山地海綿新標桿,構建生態景觀全面融合的典范

由于重慶城市山地地形的特殊性,華僑城的規劃區亦屬于山地地勢,園區內地勢高差高達 200 多米, 為海綿城市的構建帶來特殊的挑戰。華僑城海綿規劃區南面高北面低,園區內最高點在東面,最低點在西面,整個地形有比較小的起伏也有斜坡,只有中間是平地,地形較陡,多階梯狀。重慶華僑城的海綿建設將強調園區內的豎向設計,重視微地形塑造,優化海綿措施的豎向布局,形成雨水的逐級減速、滯留,減緩來自山坡的水流,讓雨水速度緩下來,減少水土流失,增加下游滲凈作用。

另一方面,重慶華僑城海綿建設將依托園區的“四園”構架,將集中性海綿設施系統布局于運動生活公園、溪谷公園、濱江休閑公園、生態親子公園中,使城市設計結合自然,使海綿設施生態、景觀化,構建生態格局的完整性與景觀人文的系統性。

四、集眾多優勢以及國際化專業團隊的強力支持

相對于其他開發項目,重慶華僑城在海綿建設的打造上占有明顯優勢:良好的自然生態本底; 項目場地生態保護較好,開發過程中做到了對現有水域面積較好的保護,并保持了較高綠地面積率;嶄新開發區更好地將海面城市規劃理念落實到開發中。

重慶華僑城海綿城市的規劃設計將由新地環境科技(深圳)有限公司全面主導。新地將整合其國際化的資源,將國際先進的雨洪管理理念以及綠色基礎設施技術全面引入重慶華僑城的海綿建設中。依托其國際與本土融合的多學科團隊,根據重慶華僑城海綿建設目標及具體場地特征,對多樣化的技術兼收并蓄,并強調在海綿系統規劃設計過程中全面考慮施工建設以及后期對系統的運行、維護管理的需要, 為重慶華僑城的海綿化建設全流程策略提供的一體化的服務,確保重慶華僑城海綿建設的高質量。

我們期待,融合了生態與景觀的海綿城市建設,將使重慶華僑城成為一座對自然彈性適應、充滿了人與自然美好故事的生態之城。