雨水花園(raingarden)是海綿城市LID(Low Impact Development)技術(shù)措施中的一種。近年來,針對城市雨洪管理提出的雨水花園理念及技術(shù)在美國、歐洲等地得到大力推廣并取得了良好的效果。

雨水花園運(yùn)用景觀化處理手段,使植物與材料成為花園主角,與城市景觀相融合,讓雨水設(shè)施重新煥發(fā)生機(jī)與活力。除了具有實(shí)實(shí)在在的雨水調(diào)蓄功能外,更有著充滿藝術(shù)氣息的觀賞價(jià)值,使之成為解決城市雨洪問題、構(gòu)建海綿城市的基本單元。

雨水花園也被稱為生物滯留區(qū)域(Bioretention Area),是指在園林綠地中種有樹木或灌木的低洼區(qū)域,由樹皮或地被植物作為覆蓋。它通過將雨水滯留下滲來補(bǔ)充地下水并降低暴雨地表徑流的洪峰,還可通過吸附、降解、離子交換和揮發(fā)等過程減少污染,是一種生態(tài)可持續(xù)的雨洪控制與雨水利用設(shè)施。

雨水花園有哪些優(yōu)點(diǎn)?

能夠有效地去除徑流中的懸浮顆粒、有機(jī)污染物以及重金屬離子、病原體等有害物質(zhì)。

通過合理的植物配置,雨水花園能夠?yàn)槔ハx與鳥類提供良好的棲息環(huán)境。

雨水花園中通過其植物的蒸騰作用可以調(diào)節(jié)環(huán)境中空氣的濕度與溫度,改善小氣候環(huán)境。

雨水花園的構(gòu)造成本較低,且維護(hù)與管理比草坪簡單。

與傳統(tǒng)的草坪相比,雨水花園能夠給人以新的景觀感知與視覺感受。

雨水花園經(jīng)典案例賞析

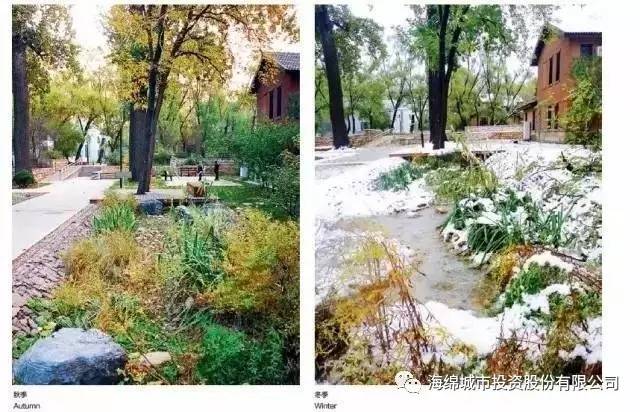

清華大學(xué)勝因院

勝因院位于清華大學(xué)大禮堂傳統(tǒng)中軸線南段西側(cè),始建于1946年,是清華大學(xué)近代教師住宅群之一。累年的校園變遷,使得勝因院局部低洼,加之缺乏市政排水設(shè)施,內(nèi)澇問題嚴(yán)重。勝因院改造項(xiàng)目以用雨洪管理的設(shè)計(jì)理念和方法緩解內(nèi)澇問題。其他一切景觀設(shè)計(jì)內(nèi)容(公共空間、教育、紀(jì)念)都圍繞雨洪管理這個(gè)主題,以“配角”身份鋪展。

勝因院共設(shè)6處雨水花園,根據(jù)其高差關(guān)系,設(shè)置好各自的溢水口,以礫石溝或淺草溝連接,形成聯(lián)動(dòng)調(diào)蓄作用。

雨水花園的邊界以石籠作為主要形式,利用廢舊石材作為內(nèi)部填充材料,經(jīng)濟(jì)環(huán)保且具有一定的滲透和過濾作用。石縫積累一定量的土壤雜質(zhì)后可自然生長植物,生態(tài)效果和景觀效果俱佳。

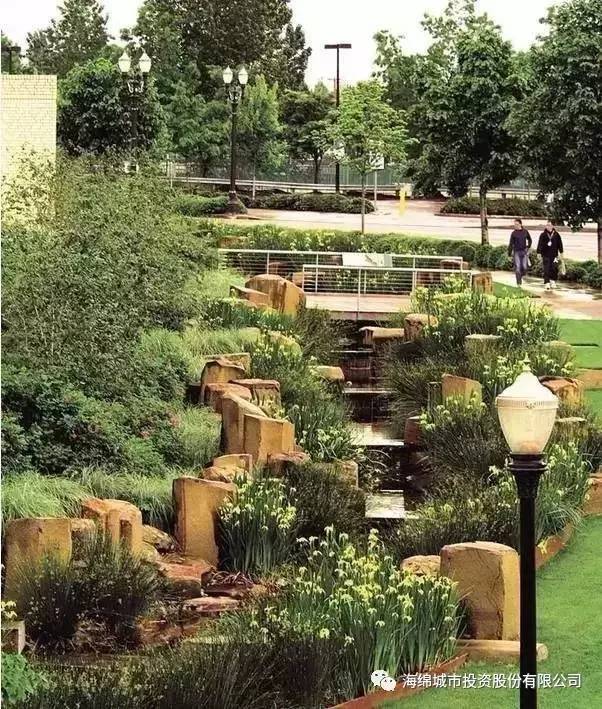

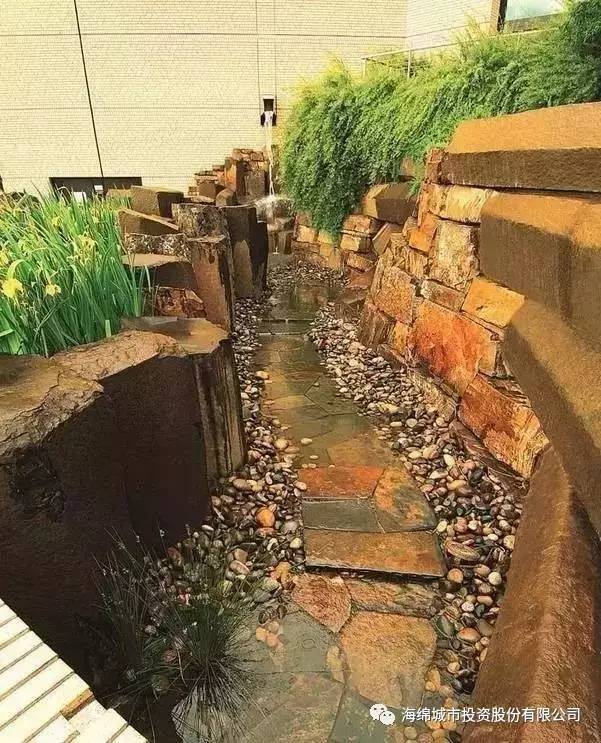

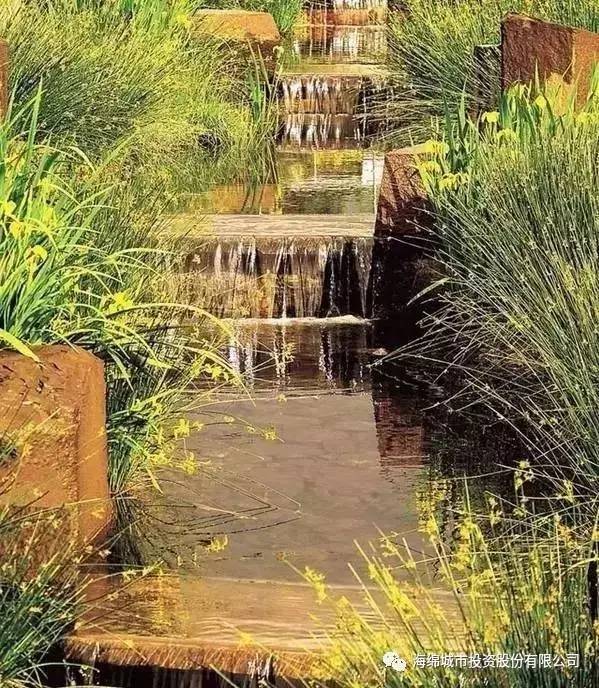

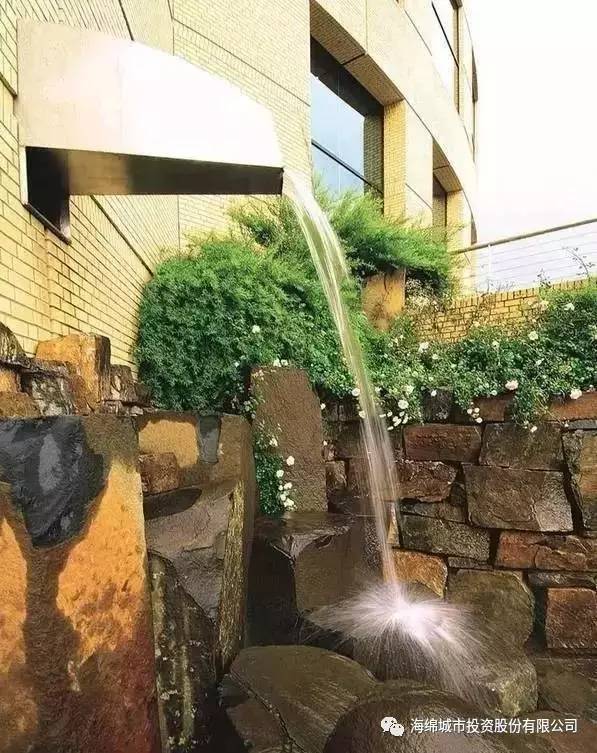

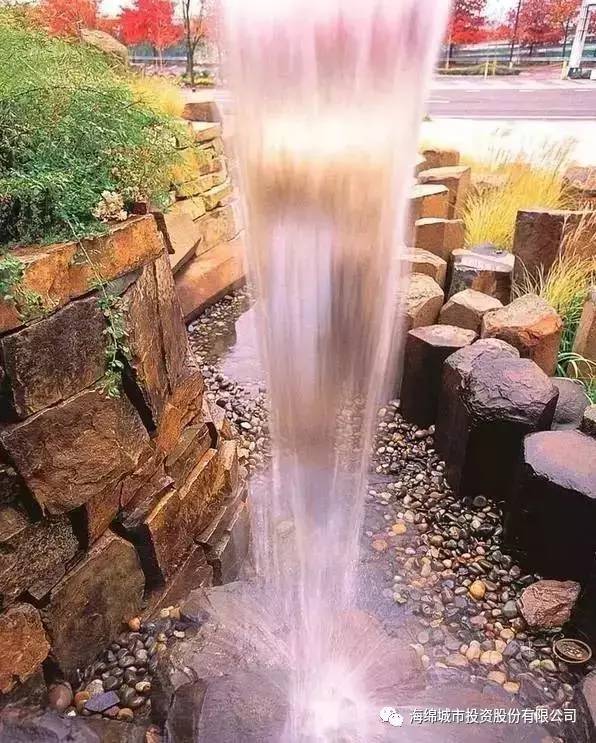

波特蘭雨水花園

雨水花園位于俄勒岡州會(huì)議中心的延伸地帶,此項(xiàng)目不僅巧妙地解決了雨水排放和過濾的問題,同時(shí)還創(chuàng)造了優(yōu)美的景觀環(huán)境空間。雨園和南面大樓的入口相連,游人能從室外觀景臺上觀賞到園內(nèi)的景觀和雨水處理裝置的構(gòu)成。雨園中一系列精心設(shè)計(jì)的水渠和池塘讓游人和當(dāng)?shù)鼐用裰庇^地了解到了雨水被收集和凈化的過程。

雨水花園由:疊水體系、石材體系、植物體系三大體系組成。

雨水花園在造型上通過一系列淺灘小瀑布以及被玄武巖堰分隔而成的串聯(lián)水池的做法,減緩了暴雨流下來的速度。一系列下跌的水池減緩了雨水流下來的速度,這些水池不僅可以起到蓄水的作用,還可以使得雨水有充分的時(shí)間滲入地下。

法國“方與圓”小型雨水花園

這個(gè)象征著大地與天空的小型雨水花園——“方與圓”,坐落于法國的 Chateau Chaumont,“天圓地方”是它通過曲線與方形等形式化語言對中國傳統(tǒng)園林進(jìn)行的重新解讀,借助封閉式環(huán)境體驗(yàn)策略使得空間小中見大。該項(xiàng)目將當(dāng)代雨洪管理理念與中國造園中關(guān)于人與自然的哲學(xué)思想相結(jié)合,并且為觀賞和實(shí)施提供了一次親密而愉悅的體驗(yàn)。

中國傳統(tǒng)園林師法自然,一般是由文人、詩人,和前朝廷官員所建,園子通常由院墻、池塘、山石、樹木、花草及與曲徑相接的各式?jīng)鐾に鶉稀Mㄟ^一系列精心組織的場景,傳統(tǒng)的中國園林逐漸成為大自然的縮影,即“人工自然”。

空間處理上,中國人習(xí)慣以小見大,形成了一種封閉式的景觀,與西方開敞的、點(diǎn)至點(diǎn)的輻射式景觀形成對比。方與圓的設(shè)計(jì)在生理和心理上都以一種全新的視角對中國傳統(tǒng)園林進(jìn)行了提煉。一個(gè) 9×9m的正方形雨水花園處于場地正中心,洼地減緩了周邊的雨水徑流。通過開挖和填充,栽植著竹子的池塘旁山體環(huán)繞,從而形成了一個(gè)密集的屏障,將其與外界環(huán)境隔開。中國的太極符號,傳達(dá)著萬物循環(huán),生生不息的觀念,年、月、季,甚至人類生命,正是由此激發(fā)靈感,設(shè)計(jì)中創(chuàng)造了一條彎曲流動(dòng)的路堤將水面一分為二。通過兩個(gè)看似反差的元素:方與圓,化沖突為互補(bǔ),將理念整合。

借鑒中國傳統(tǒng)園林中師法自然的手法,“方與圓”闡述了一種超越了100平方米所能承載的生態(tài)極簡主義美學(xué)。夏季開花的中國蓮將雨水很好地蓄留在洼池中,項(xiàng)目中,中國植被的應(yīng)用營造了一個(gè)兼具感覺與物質(zhì)層面的寧靜空間。竹子的分支被視為場地邊界,并且在場地中收集和重復(fù)利用,紅色的竹竿沿著曲線路徑(象征“圓”)反射在池面上。結(jié)合垂直的竹竿,不僅營造了跨越水面對角線的路線連接,也提供了中國古典園林中所倡導(dǎo)的“曲徑通幽”式體驗(yàn)。

來源: 海綿學(xué)院 海綿城市投資股份有限公司

上一條

上一條