導讀

公共建筑常見問題:缺少對雨水污染物的控制;廣場景觀形式單調,不透水鋪裝面積占比過大,下墊面結構及排水方式引起的積水與水污染問題等。

海綿城市研究探索:海綿城市與LID理念的關鍵核心都是建立源頭控制雨水管理措施,合理有效地提升建筑場地的雨洪能力能從根本上減少區域徑流量,降低徑流非點源污染,實現對雨水資源的合理再利用。

從某種層面講,海綿化的公共建筑也是綠色建筑的一種,所以綠色建筑也可以說是海綿城市的實施途徑和微觀體現之一,是實現海綿城市的基本單元。因此,從建筑尺度上來看,統籌考慮海綿城市與綠色建筑的建設十分必要。

“海綿”公共建筑實例

1

雨洪管理與植物的使用——萬科建筑研究中心

▲案例介紹

萬科建筑研究中心,是榮膺2014ASLA的通用設計類榮譽獎的作品。坐落于廣東省東莞市的萬科建研中心,其研究重點在于住宅產業化研究,將成為主要進行建筑、低能耗,以及生態景觀相關方面的研究基地。在景觀方面將重點研發生態材料,例如如何將預制混凝土模塊應用在將來的地產項目中、探索不同類型的透水材料、植物配植等。

▲建設特色:

項目主要通過解決雨洪管理及低維護材料和植物的使用兩大問題來實現低維護景觀。

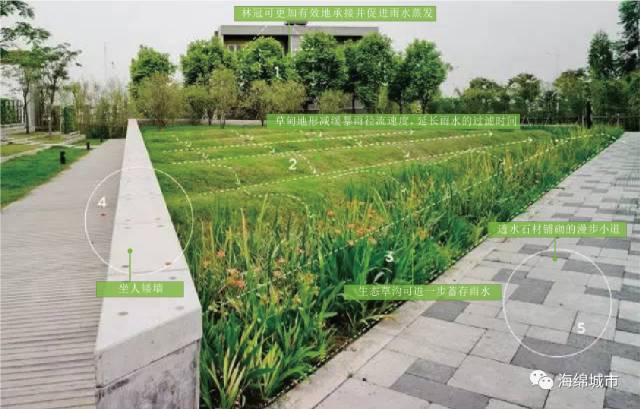

1、茂密的林冠可更加有效地承接并促進雨水蒸發,為園內空間減緩暴雨徑流速度起到了先鋒作用;

2、猶如漣漪般起伏的草甸地形對減緩暴雨徑流速度起到的作用更為直接,并可延長雨水的過濾時間;

3、本土野花點綴中的生態草溝可進一步蓄存雨水;

4、漣漪草甸區三邊圍合著坐人矮墻;

5、漣漪園的邊緣地帶有一條透水石材鋪砌的漫步小道。

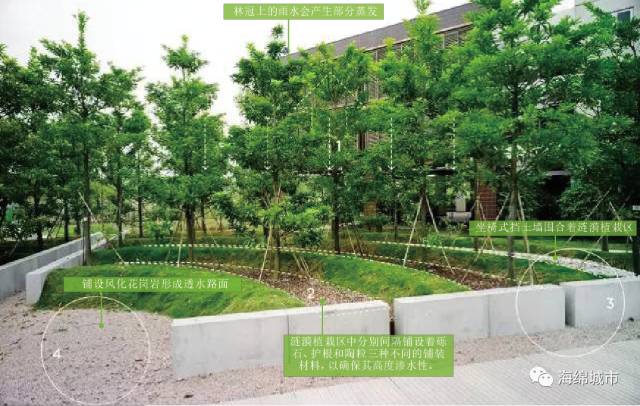

1、落于林冠上的雨水會產生部分蒸發;

2、漣漪植栽區中分別間隔鋪設著礫石、護根和陶粒三種不同的鋪裝材料,以確保其高度滲水性;

3、坐椅式擋土墻圍合著漣漪植栽區;

4、園內其它區域鋪設著風化花崗巖,形成透水路面。

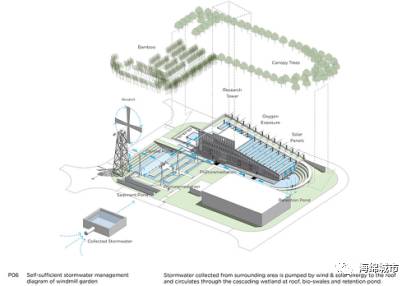

園區第二區塊的獨立性雨水管理系統圖示

雨水管理系統利用風能和太陽能將從周邊區域收集而來的雨水抽送至建筑屋頂,使雨水在屋頂階式濕地、生態草溝及澄清池之間進行循環。

雨水園及遠處的風車景致。

園中風車裝置的設置旨在利用風能并通過PVC管道將中央池塘的水源引至8米高的屋頂濕地。

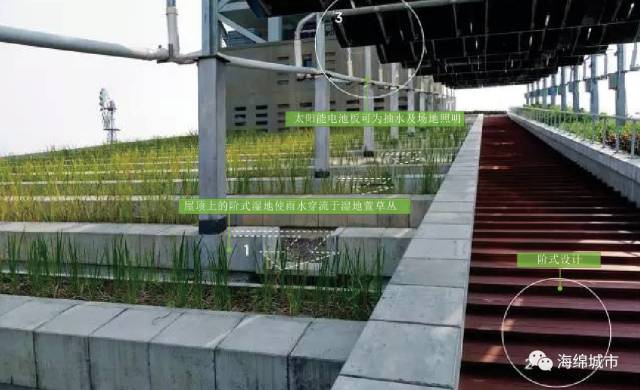

屋頂階式濕地圖示

1、在現有屋頂上建造階式濕地可使雨水穿流于濕地萱草叢中,為植物的修復及通風創造可能性;

2、階式設計便于游人近距離接觸及了解濕地具體的運作細節;

3、太陽能電池板可為抽水及場地照明提供能源,同時也可充當遮蔭設施。

階式濕地上蓄存的雨水流入澄清池中,進而從池中溢出流入臨近的生態草溝。

植栽區內外分別鋪筑的人行橋與人行道使人們得以通過觀察和近距離接觸生態草溝而有所受益。

風車園局部鳥瞰圖——中央池塘、生態草溝、觀景平臺與風車主景。

以風能為動力,讓雨季儲存的雨水流動循環,不斷凈化,直至下一個雨季的到來。這樣的雨水花園,尊重地域特點,以節能為根本,同時提供了教育、欣賞、娛樂的可能。

2

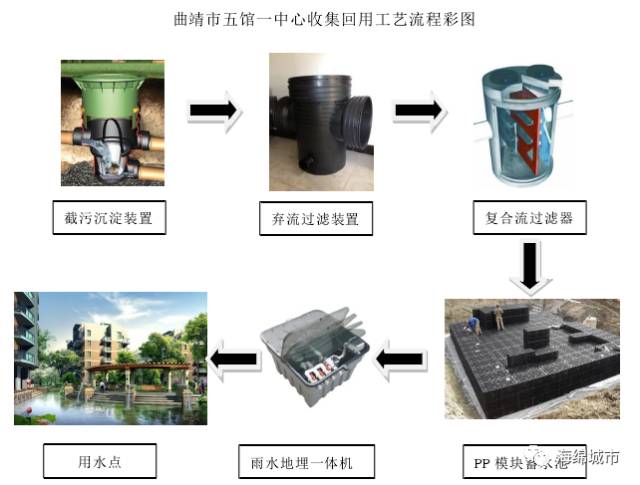

PP蓄水模塊的綜合應用—曲靖五館一中心

▲案例介紹

五館一中心(曲靖市文化體育公園)場館占地總面積599畝,總建筑面積20.9萬平方米,是一處集體育、科教、藝術于一體的大型現代化社會公共基礎設施,是十二五規劃期間曲靖市的重點建設項目之一,場館自建成投入使用以來,承辦了云南省運動會、國家級籃球聯賽、全國越野賽跑等一系列大型體育活動。

曲靖市五館一中心包括曲靖美術館、曲靖科技館、曲靖圖書館、曲靖博物館、曲靖規劃展示館、曲靖體育中心。

科技館

圖書館

本著經濟、適用、美觀、適度超前的原則,每一個建筑都是主題特色鮮明、功能完善、科技含量高,堪稱國內先進、西部地區一流。

博物館

美術館

展覽館

體育中心

▲建設特色:綠色、人文、科技。

建設綠色生態示范區,這里設置了6個不同容量、分布在不同區域的雨水收集池,大約有3千方。雨水收集系統水池均采用 PP 模塊拼裝,蓄水池總容量為 2130 m3。 設置了3個中水處理站,污水全部處理以后回收作為綠化用水。

棄流過濾裝置

此產品為棄流過濾于一體,利用水流的離心力及重力作用,將雨污進行分離排放與收集。產品內置水流堰擋板、控制閥,不銹鋼過濾網。當達到設定的棄流量時,排污口自動關閉,停止棄流,進行雨水收集,內置的不銹鋼過濾網可以對收集的雨水進行過濾,過濾產生的污染物會留在排污口箱體內,降雨結束后,排污口自動打開,過濾的污染物將隨剩余水流排出,裝置恢復原狀,等待下次降雨。

不僅如此,所有的雨水全部回用,利用景觀河(約有3萬方水),作為雨水的蓄水,同時也作為景觀水、綠化用水的水源點。

3

“海綿”校園—鶴壁天山小學

▲案例介紹

占地面積47畝的天山小學綠化率有32%,除了消防通道和升旗廣場是不透水的水泥路面,包括教學樓、綠地、運動場在內的剩余場地都設置了透水設施。”幾棟連體教學樓的四周被綠地包圍了起來,綠地內開挖了植草溝,為的是收集建筑物屋面的雨水。

▲建筑特色

寬窄不一的幾條園路都鋪設了紅色透水混凝土或灰色透水磚,而且路面要比兩側綠地高出15cm到20cm。鋪設這些透水材料是為了讓雨水快速下滲,下滲不完的雨水可以沿路面排入周邊的下凹式綠地,綠地內有植草溝和雨水花園等海綿設施。

建筑物與綠地連接,綠地內的植草溝收集建筑物屋面雨水。

透水混凝土園路、透水磚園路的兩側是下凹式綠地,雨大時,路面雨水流入綠地內。

透水運動場

校園內最大的一塊吸水“海綿”——200米環形運動場全部采用透水材料,跑道為腳感舒適的透水塑膠,中間的足球場鋪設了可透水的人工草皮。小到中雨不會有積水,即使下大雨,下滲不完的雨水可順著緩坡流入跑道內側的滲溝。

跑道內側的滲溝

白色鵝卵石銜接了園路和下沉式綠地,既延緩了雨水流速,又提升了景觀效果;部分道牙石設置了孔洞,暢通了雨水在不透水路面與綠化帶之間的流轉;如今已看不到真身的兩個地下蓄水池,填充了約200m3的鵝卵石。

綠地下方其中一處地下蓄水池填滿了約100立方米的鵝卵石,有利于蓄滲雨水。

深度剖析——

公共建筑現狀問題

現狀問題

▲公共建筑缺少對雨水污染物控制;

▲廣場景觀形式單調,不透水鋪裝面積占比過大,下墊面結構及排水方式引起的積水與水污染問題。

積水嚴重的武漢市新華路體育場

深度剖析——

公共建筑“海綿”化建設的策略與難點

關鍵策略

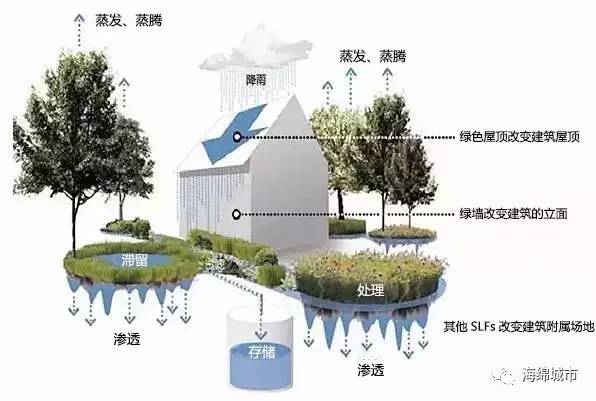

▲綠色建筑雨水生態利用與低影響開發技術結合;立體多層次多功能分流分滯;

▲雨水設施功能多元化,減少雨水管線使用,構造自然景觀。通過原有濕地處理雨水,通過綠化空間消納雨水,鼓勵非傳統水源回用。

難點與誤區

▲參照《綠色建筑評價標準》,只關注節水和雨水利用,缺乏雨水徑流控制的考慮;

▲植草溝、下洼綠地、滯留池等綠色技術措施示范,沒有人的體驗和參與,是純粹的工程技術。

深度剖析——

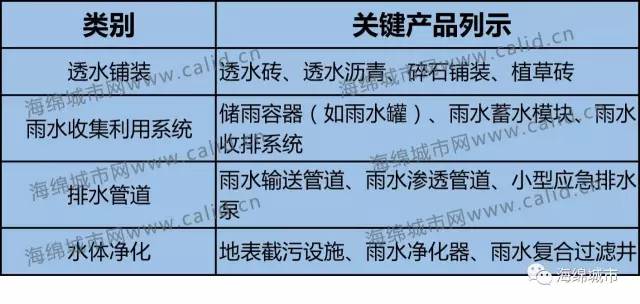

公共建筑“海綿”化建設中的關鍵產品與技術運用

公共建筑“海綿”化建設的特點

▲源頭技術措施:綠色屋頂、低勢綠地、生物滯留設施、滲透鋪裝、雨落管斷接、雨水桶/池;

▲中途技術措施:植被淺溝、滲透管渠、植被過濾帶、旋流分離;

▲末端技術措施:雨水濕地、雨水塘、景觀水體、多功能調蓄。

“海綿”化建造的公共建筑常用到的產品技術剖析圖:

海綿城市工程案例之居住小區關鍵產品一覽表

來源: 海綿城市網 海綿城市

上一條

上一條