近些年,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我國城市化發(fā)展迅速,目前中國人口城市化率約為54%,已經(jīng)達到了世界平均水平。從城鎮(zhèn)人口、空間形態(tài)標準來看,中國整體上已進入到初級城市型社會。城市是具有一定規(guī)模的非農(nóng)業(yè)人口聚居的場所,是一定地域的社會、經(jīng)濟、文化中心。城市經(jīng)濟以非農(nóng)產(chǎn)業(yè)活動,即第二、三產(chǎn)業(yè)為主體。人口、建筑、產(chǎn)業(yè)活動高度密集,具有多功能和動態(tài)性的特點,不僅輻射帶動周圍的區(qū)域,還與外界產(chǎn)生廣泛的交流。城市占地球表面面積的1%,卻是60%世界人口的家園。

城市化與氣象災(zāi)害

近些年,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我國城市化發(fā)展迅速,目前中國人口城市化率約為54%,已經(jīng)達到了世界平均水平。從城鎮(zhèn)人口、空間形態(tài)標準來看,中國整體上已進入到初級城市型社會。

從整體上說,城市化過程通過平整土地、修建水利設(shè)施、綠化環(huán)境等措施,使得環(huán)境向著有利于提高人們生活水平和促進社會發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變;同時,城市化能夠創(chuàng)造出比較多的就業(yè)機會,通過吸收農(nóng)村剩余人口,使勞動力從第一產(chǎn)業(yè)向第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,是經(jīng)濟發(fā)展水平的一項重要指標。

在城市化快速發(fā)展過程中,城市防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)面臨新的挑戰(zhàn)。迅猛的城市化對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)成了前所未有的壓力,也使城市面對各種災(zāi)害與災(zāi)難事件的脆弱性更為突出。

對城市來說,最為敏感的災(zāi)害均與氣象因素相關(guān),比如水災(zāi)、旱災(zāi)、熱浪等。其中,因暴雨導致的內(nèi)澇災(zāi)害最為突出。由于城市地面不透水面積大,蓄水能力較低。一旦發(fā)生暴雨,各種因素疊加容易造成暴雨洪澇災(zāi)害。

城市內(nèi)澇

城市內(nèi)澇是指在城市區(qū)域遭遇暴雨或短歷時強降水天氣后發(fā)生的氣象衍生災(zāi)害。城市地區(qū)雨量過多超過排水能力形成地表積水,當積水過深、范圍過大,影響城市交通、居民生活和生產(chǎn)活動而形成的災(zāi)害,稱為城市內(nèi)澇。內(nèi)澇災(zāi)害發(fā)生時,受影響最大的城市交通狀況是:當積水深度達到20厘米時,行人步行困難;積水超過30厘米時,則自行車、小汽車難以行駛;積水超過80厘米時,則交通完全癱瘓。暴雨內(nèi)澇使地下商場、停車場和軌道交通等地下設(shè)施積水倒灌浸泡的隱患空前增大,積水還會造成房屋損壞、物品浸泡,造成財產(chǎn)損失,甚至會威脅生命安全。積水常常變成污水,對城市環(huán)境衛(wèi)生造成不良影響。可見,暴雨造成的內(nèi)澇災(zāi)害能嚴重影響城市正常的生活秩序,給地方政府帶來重大壓力。

典型案例

2012年7 月21 日,北京遭遇近61 年來的最強降雨,暴雨及其衍生的溺水、觸電、房屋倒塌、泥石流等共導致79 人死亡,190 萬人受災(zāi),經(jīng)濟損失近百億元;全市主要積水道路63 處,路面塌方31 處,機場、地鐵和市內(nèi)公交大面積停運或受到影響,大量汽車被水浸泡,多條輸電線路受損。

2008 年8 月25 日,上海市出現(xiàn)強降雨,徐匯區(qū)1 小時最大雨量達117.5 毫米,為1872年有氣象記錄以來小時雨量最大值。因強降雨發(fā)生在人員居住密集的市區(qū)和上班高峰期,且雨量遠遠超過上海市排水能力,市區(qū)150 多條馬路積水10~40 厘米,最深處達1.5 米,1.1萬余戶民居進水,發(fā)生交通事故3000多起,車輛拋錨700 起,上海兩大機場各有百余航班延誤,長途班車400 多個班次晚點。

原因分析

城市暴雨增加了

從氣象條件上看,在城市高層建筑集中區(qū),“熱島效應(yīng)”有利于城市上空的熱對流發(fā)展,容易引起暴雨出現(xiàn)。同時,城市排放大量的污染物,形成“混濁島效應(yīng)”,有利于凝結(jié)核的形成,使城市部分降水量往往多于周邊地區(qū)。同時,由于氣候變化的影響,50余年來,我國大城市暴雨過程較之以前有了明顯的增加,表現(xiàn)在暴雨日數(shù)增多、暴雨降水量增多等。

城市排水系統(tǒng)設(shè)計不足,建設(shè)滯后

城市存在大量的硬質(zhì)鋪裝,如柏油路、水泥路面,降雨時水滲透性不好,不容易入滲,同時水塘較少,無法貯存足夠的雨水,也容易形成路面積水。目前國內(nèi)許多城市排水管網(wǎng)設(shè)計標準普遍較低,有的地方排水設(shè)施不健全、不完善,排水系統(tǒng)建設(shè)滯后。最近30年,是我國城市化高速發(fā)展時期,城市建設(shè)用地成倍增長,排水條件發(fā)生了許多變化。我國長三角、珠三角等沿海地區(qū),地形十分平緩,天然狀態(tài)下水網(wǎng)發(fā)達,變?yōu)槌鞘薪ㄔO(shè)用地后,水面率普遍降低,給城市排水造成徑流量增加、調(diào)蓄能力下降的雙重壓力。這是近年來城市內(nèi)澇頻繁發(fā)生的重要原因。

城市內(nèi)澇防治

氣象部門要提升災(zāi)害風險評估能力,加強風險管理職能,及時發(fā)布災(zāi)害預(yù)報預(yù)警

城市內(nèi)澇是由強降雨引起的,而降雨量預(yù)報、暴雨災(zāi)害預(yù)警等是氣象部門最基本的職責之一。各級氣象部門應(yīng)加強以城市氣象服務(wù)為中心的中尺度、高密度自動監(jiān)測網(wǎng)建設(shè),加強對強對流天氣的跟蹤監(jiān)測和快速反應(yīng)能力,同時開展城市內(nèi)澇風險普查,結(jié)合城市地形、排水管網(wǎng)現(xiàn)狀,應(yīng)用地理信息技術(shù)進行地面徑流和積水深度模擬,建設(shè)或完善氣象災(zāi)害預(yù)警發(fā)布平臺,盡最大可能準確及時地向城市居民發(fā)布暴雨臨近預(yù)報、內(nèi)澇預(yù)報預(yù)警信息。

路政部門加強內(nèi)澇點支管改造,全面疏通城市排水管網(wǎng)

目前,相當多城市的地下管道缺乏維護而堵塞,設(shè)施老舊嚴重;眾多管道排水不暢,嚴重降低了城市調(diào)蓄水量的能力,應(yīng)加快做好老城區(qū)的排水系統(tǒng)舊網(wǎng)改造,進行管道內(nèi)疏浚、清除淤泥;重新鋪設(shè)管道、拉通管網(wǎng)、增加雨水口等。對低洼地段和易出現(xiàn)內(nèi)澇區(qū)域,適當增設(shè)排水管網(wǎng),確保主干管、支干管、末梢管有效連接、體系配套。

新建城區(qū)需提高防洪標準,努力建設(shè)“海綿城市”。

目前,我國的城市化仍在繼續(xù),許多城區(qū)還在不斷擴張,應(yīng)在新建城區(qū)規(guī)劃時即設(shè)定嚴格的排洪標準。《室外排水設(shè)計規(guī)范》(國標2014年修訂版)已給出相應(yīng)的指標,應(yīng)嚴格執(zhí)行。

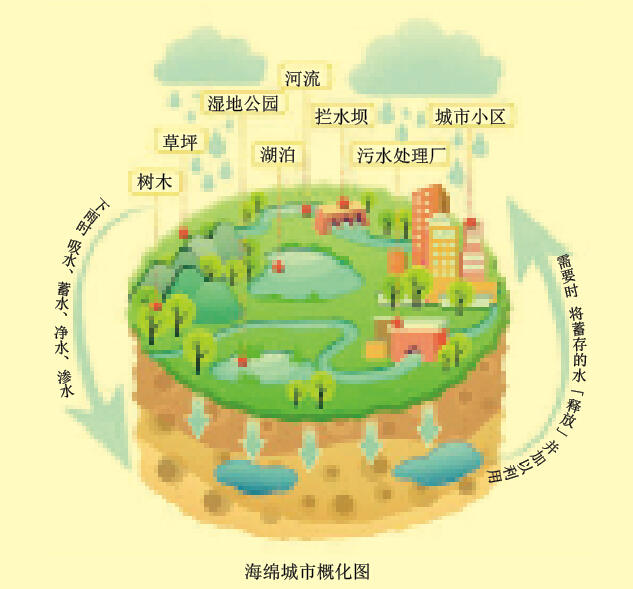

海綿城市是近年在城市規(guī)劃中新提出的新概念。是指城市能夠像海綿一樣,在適應(yīng)環(huán)境變化和應(yīng)對自然災(zāi)害等方面具有良好的“彈性”,下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄存的水“釋放”并加以利用。海綿城市建設(shè)遵循生態(tài)優(yōu)先等原則,將自然途徑與人工措施相結(jié)合,在確保城市排水防澇安全的前提下,最大限度地實現(xiàn)雨水在城市區(qū)域的積存、滲透和凈化,促進雨水資源的利用和生態(tài)環(huán)境保護。在海綿城市建設(shè)過程中,應(yīng)統(tǒng)籌自然降水、地表水和地下水的系統(tǒng)性,協(xié)調(diào)給水、排水等水循環(huán)利用各環(huán)節(jié),并考慮其復(fù)雜性和長期性。

2015年4月2日,海綿城市建設(shè)試點城市名單正式公布。全國共有16個城市入選試點:遷安、白城、鎮(zhèn)江、嘉興、池州、廈門、萍鄉(xiāng)、濟南、鶴壁、武漢、常德、南寧、重慶、遂寧、貴安新區(qū)和西咸新區(qū)。

海綿城市能充分發(fā)揮城市綠地、道路、水系等對雨水吸納、蓄滲和緩釋作用,有效緩解城市內(nèi)澇,削減城市徑流污染負荷,節(jié)約水資源,保護和改善城市生態(tài)環(huán)境,是現(xiàn)代城市未來發(fā)展的方向。

(來源:《氣象知識》2015年第3期 )

上一條

上一條