導言:這個案例將展現在面臨氣候變化的丹麥首都在最新一輪城市規劃中如何將海綿城市設計與城市排水防澇和水系規劃結合起來,構建廣闊和有效的藍綠基礎設施。該案例展示了在明確街道暴雨管理指標、統籌綠地空間、生物空間和水利空間等方面,如何創建戰略可行的方法。該項目在2013年贏得了國際知名的設計獎項INDEX獎。

項目委托: 哥本哈根市政府,腓特烈斯貝市政府, HOFOR

景觀設計:德國戴水道設計

合作伙伴: 丹麥安博(Ramboll)集團工程部

項目類型: 戰略性洪水規劃

設計時間: 2013年

項目面積: 34平方公里

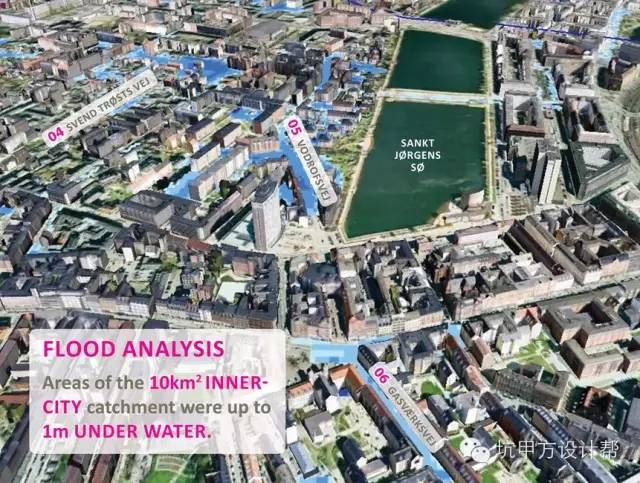

背景:作為全球最可持續的城市的哥本哈根位于氣候變化前沿,近些年來遭遇了越來越多的暴雨事件。從2010年8月至2011年8月一年間,哥本哈根市遭受了3次暴雨襲擊,主要公路及城市基礎設施被淹。2011年7月2日全市大面積區域遭受嚴重洪澇災害侵襲,暴雨淹沒了城市中心區域大部分的城市街道和地下空間。暴雨侵襲了整個大哥本哈根區域,24小時之內降雨量達30~90毫米。部分區域的降雨量半小時之內達到50毫米以上。保險公司為此而支付10億歐元以賠償暴雨造成的房屋和財產損失!最初的經濟學分析指出,如果不采取任何措施,在未來的一百年間由于氣候變化引起天氣的劇烈變化造成暴雨事件的破壞力將造成3倍的損失。以此事件作為城市創新設計的契機,哥本哈根決定制定綜合的氣候適應型策略以保護城市,暴雨規劃方案便由此而生,它在保護城市有能力抵御未來的暴雨事件的同時,能夠為哥本哈根提供更多的藍綠空間,增加城市之中的生物多樣性并為市民提供更多的休閑空間。

水文:

該暴雨管理規劃計劃在未來30年間完成,它充分考慮到氣候變化可能帶來的極端天氣情況,能夠保護哥本哈根市抵御百年一遇的暴雨侵襲。應對百年一遇的暴雨,該規劃可以容納城市道路雨水10厘米高度的提升,且它計劃分擔城市排水系統30-40%的雨水泄流,這樣的指標確定是針對氣候變化導致的極端暴雨預期增加的40%數量的降雨量。

該暴雨規劃完全建立在簡單的原則之上,要點即為將雨水蓄留于地面之上進行管控,而非增加地下管道升級改造的高昂費用。

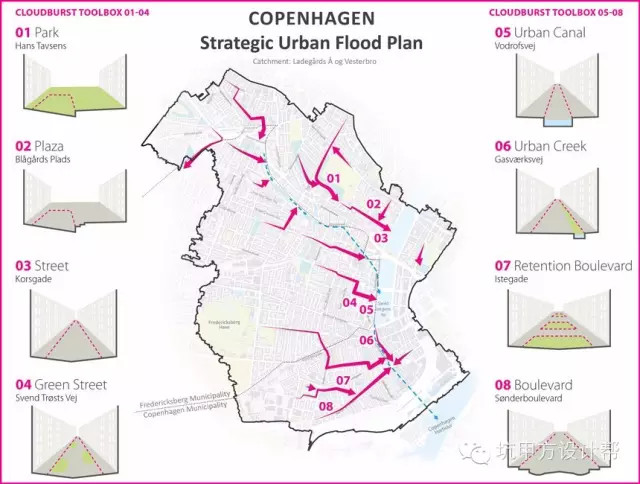

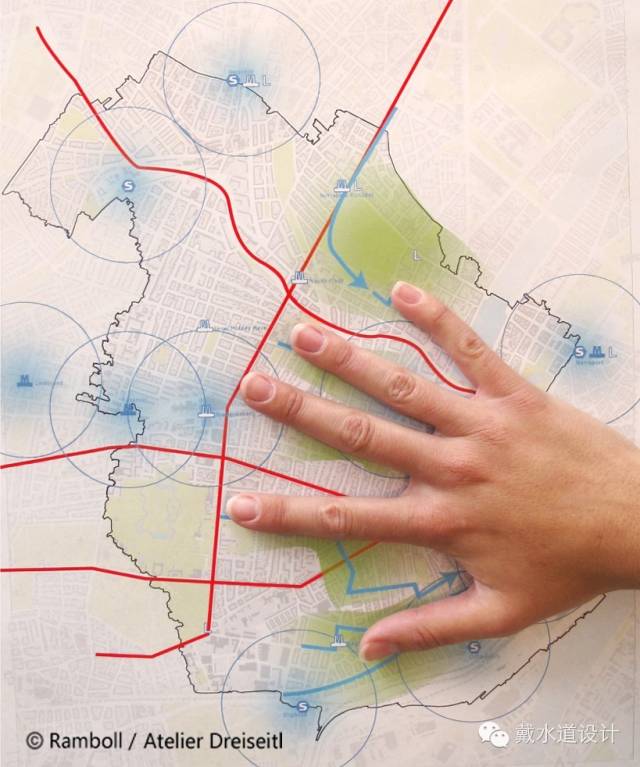

哥本哈根市被劃分為8塊區域,針對各不同集水區進行具象化的規劃。安博國際工程集團聯合德國戴水道設計公司參與了其中的4塊區域的規劃設計,針對街道、蓄留街道、綠色街區的設計進行了豐富、細致的分析,形象地闡釋了這些規劃設計方案如何支撐城市的總體規劃目標,為市民增加宜居安全感和舒適度。

多用途的空間設計是這些具象化規劃的關鍵因素,例如公園和廣場在暴雨時可以作為泄洪場地,而在干季則充當市民們的休閑娛樂空間。在人口密集、空間稀缺的都市里,這些多用途的空間在99%的時間里會用作游樂和休閑之用。

海綿手段:

哥本哈根市已經擁有了詳細的各區位水利基礎設施的數據,并已經借助綜合的計算機建模預測進入兩家廢水處理廠的雨水及其徑流以及雨水溢流至溪流和港口的流量。2011年的暴雨事件也恰巧為該數據模型提供了實際檢驗機會。

基于已有信息和模型計算,哥本哈根暴雨管理規劃得以開展。以腓特烈斯貝行政區為例,在氣候適應框架之下進行的暴雨管理規劃重點關注于城市的低洼部分、確保未來城市開發的可能性,并創建可持續性的排水基礎設施以保證暴雨期間洪水水位10厘米以下。該戰略規劃基于三點原則:

1. 在高地勢地段滯留雨水,以保護低洼地段的安全;

2. 在低洼區域建立可靠、靈活的雨水徑流排放方式;

3. 在次低洼區域進行雨水徑流管理。

通過這些戰略規劃,熱點區域被確定下來,一系列暴雨管理規劃項目在兼顧考慮其他城市規劃目的的前提下被確定下來,如此暴雨規劃之中各項目便與例如交通基礎設施改善規劃或者城市更新規劃整合。

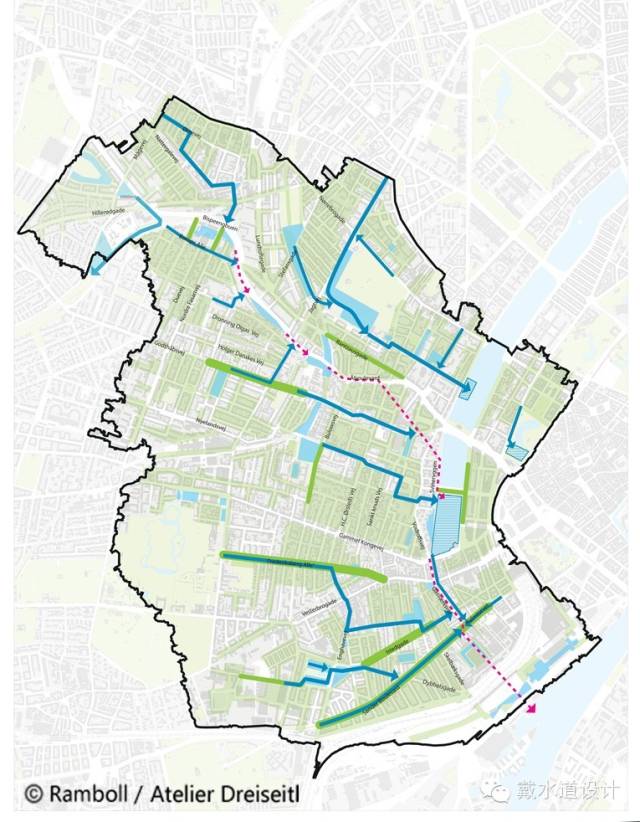

腓特烈斯貝暴雨管理規劃項目包含以下要素:暴雨街道規劃、滯留街區規劃、中央滯留帶規劃(公園和廣場)、綠道規劃、傳統暴雨排水管道規劃。

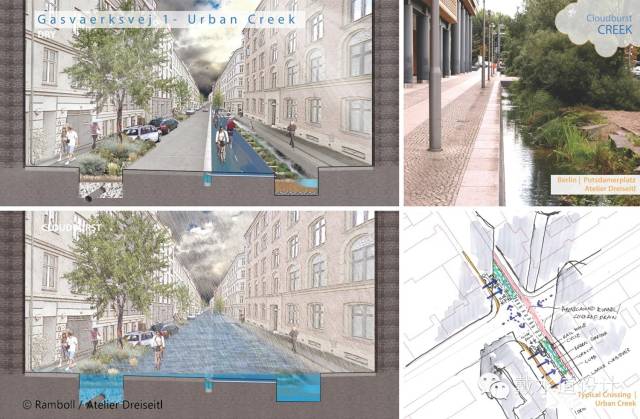

下面是一個暴雨街道多功能空間設計案例。現今這還是一條典型的中央綠帶式的街道,其中央的綠帶被略微抬高,除了增加城市之中綠色空間、提供市民遛狗場地之外,沒有更多的功能。在暴雨時節,雨水會從中央綠帶流向街道,進而隨街道坡度變化流向建筑體,對于建筑底部排水管道排水壓力的緩解毫無幫助。

設計的道路模板是改變整體的道路特征,形成V字形道路,在道路中央的綠帶中創建大容量的雨水蓄留空間。在下雨之時,雨水能夠從周邊的房屋和街道流向該綠色空間,這種在暴雨之時產生的“城市河流”能夠容納每秒3300立方米的雨水量。在常規降雨和干燥季節時,該低洼的綠帶同樣可以作為周邊市民們休閑娛樂的場所。

滯留街區/廣場規劃

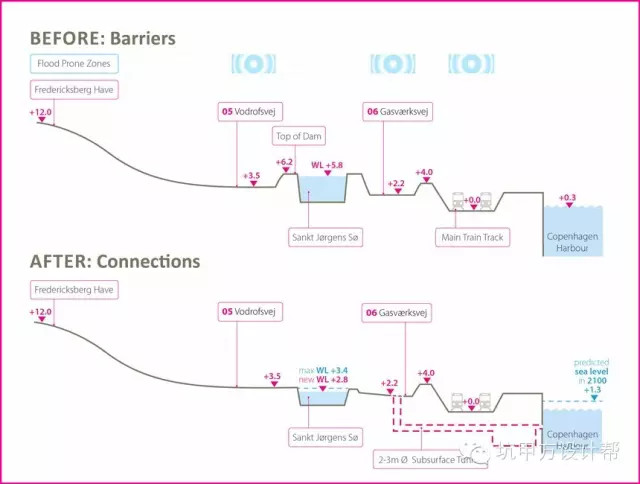

中央滯留區域同樣是該暴雨管理規劃的核心元素。一項全新的建議即為通過降低湖內的水位,轉變哥本哈根三大內城湖泊之一的圣喬治湖(St.J?rgen’s Lake)成為海濱公園。在湖岸區域,一處新型的公園將被設計建造,提供休閑場地,例如散步、慢跑道路,一片可以享受晴朗天氣日光普照的草坪以及一個嬉水游樂場。新建公園將有效提升生物多樣性指數并能夠有效調節環境微氣候。匯入湖體的水質將被提升,以改善湖體的生態特性。而一處新廣場將在天文館對面建造,一個次級街道的綠化設計也被包含在內。該公園在暴雨期間將被淹沒用于泄洪。如此,便形成了收集雨水的龐大空間,并同時提升城市的休閑價值。通過這樣一種以休閑娛樂結合雨水排放的方式將較通過建造體量巨大、費用昂貴的暴雨排水管道轉移預期的50萬立方的雨水的方式節約近1億3400萬歐元的地下雨水管道建造的費用。

效益:

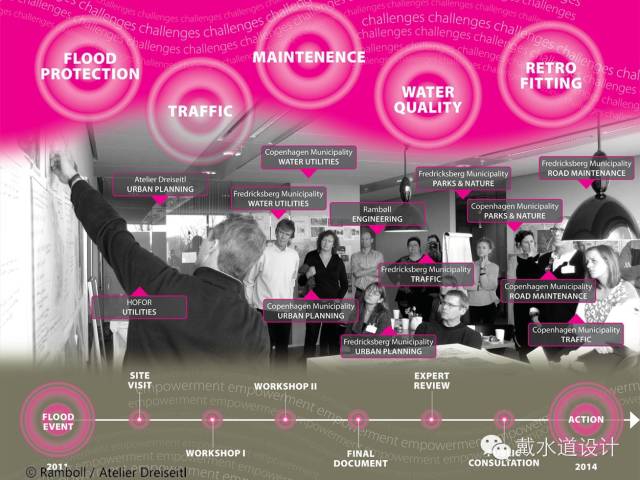

哥本哈根暴雨管理規劃以及系列的項目設計計劃的通過將首先經由嚴格的審查和討論過程,然后進入優先考慮程序以及決策階段。正如哥本哈根的其他規劃和建設項目一樣,該過程將包含所有相關的市政利益相關者的參與,并允許公眾意見的反映。這個評估權衡了在例如資金以及新設施的運營之中投入與收益的關系:它能夠保護城市抵御洪水侵襲,同時因增加的綠地空間降低空氣污染,降低對于現存下水系統改造的費用投入,提升房產價值。2015年幾百個具體的項目獲批,招投標已經開始進行。

社會經濟學分析結果顯示,這樣一種關注于提升城市整體宜居性的設計大大超越了其建造和維護的費用。盡管在30年的時間中需要投資13億歐元的費用,它在預防城市洪澇災害、降低損害方面的收益將大大超越其投資。這一案例展示了長效的、全面的、可持續的城市問題解決方案,并可以作為世界上其他同樣面對此類問題城市的范本。如哥本哈根市這樣應用此種方式抵御氣候變化,能夠得到諸多的社會經濟方面的益處。

哥本哈根暴雨管理規劃展示了在一個多學科團隊之中各傳統專業跨專業合作的需求。水利工程師與最新的建模專家合作,以便管理復雜的水利以及工程水利系統之中的技術局限。景觀設計和規劃師們在項目之中提供全新的藍綠城市環境設計,而經濟學家們則提供決策過程之中所需要的成本效益評估。哥本哈根暴雨管理規劃能夠提升城市的可持續性,并為城市提升其環境質量、保障居民生活品質、確保城市長期的彈性適應能力和經濟增長趨勢增添重要的元素。

參考文獻:

[1] Neel Str?b?k,Christian Nyerup Nielsen. Managing Cloudbursts – An Opportunity to Set NewStandards for City Planning [J]. Urban Strategies, 2013(84): 72-76.

[2] Martin Vilhelmsen. Cloudburst mitigation in Copenhagen –Preparing the city for the future climate change. [J]. Water & WastewaterAsia, 2015 (2): 36-39.

來源:微信戴水道設計

上一條

上一條